Депутаты-фронтовики Томского областного Совета депутатов трудящихся девятого созыва (1963 -1965). 3 часть

В очередной подборке материалов о депутатах-фронтовиках, избранных в областной Совет в 1963 году, расскажем о танкисте, ставшем Героем Социалистического труда, и комиссаре лыжного батальона, представленном к званию Героя Советского Союза.

Первые части здесь

Дмитрий Бодажков. Танкист, директор совхоза, Герой Социалистического труда

Депутатом областного Совета Дмитрий Петрович Бодажков стал в 1963 году в 37 лет, будучи директором совхоза «Рыбаловский» Томского района. Через три года он будет удостоен высшей трудовой награды страны – звания Героя Социалистического труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Дмитрий Петрович Бодажков. Источник: Администрация Томского района

Родился Дмитрий Петрович 15 мая 1926 года в деревне Бодажково, маленькой деревеньке Томского района, входящей ныне в состав Корниловского сельского поселения. Судя по совпадению фамилии и названия деревни, прямые предки Дмитрия Бодажкова были основателями этого населенного пункта.

Когда началась Великая Отечественная война, 15-летним пацаном работал трактористом в сельхозартели «Победитель» Томского района. Приписав себе год, в 17 лет добился призыва на фронт. Служил сначала механиком-водителем, потом командиром танка в составе 9-й армии на 2-м и 3-м Украинских фронтах. Участвовал в освобождении Австрии, Чехословакии, был тяжело ранен. Награжден медалью «За победу над Германией».

Танкист Дмитрий Бодажков. Источник: Администрация Томского района

В 1945 году вернулся на родину. Работал бригадиром полеводческой бригады в Корнилово, затем там же председателем сельсовета. Поступил в сельскохозяйственный техникум. Но едва окончил один курс, как его вызвали в райком партии. «Хотим рекомендовать тебя председателем колхоза. Никак там не держатся председатели. Только за последний год пятеро сменилось». Так, в 1950 году в 24 года Дмитрия Бодажкова стал председателем колхоза «Красный Октябрь» в Губино. Техникум закончил уже заочно. А в 1960 году его назначили руководителем одного из крупнейших совхозов области – «Рыбаловский», объединившего несколько хозяйств – в Нелюбино, Кудринке, Березкино…

Дмитрий Петрович Бодажков, директор совхоза «Рыбаловский». Источник: Государственный архив Томской области

Хозяйство, собранное по нитке из разрозненных подразделений, превратилось во всесторонне развитое, с высокой культурой земледелия и животноводства. Под руководством Дмитрия Петровича совхоз вошел в ряд образцовых высокорентабельных производств, крупных поставщиков сельскохозяйственной продукции. К рыбаловцам ехали за опытом, у них учились. Для всех тружеников области совхоз стал маяком, примером самоотверженного труда, высокой дисциплины.

«Чтобы представить, как много сделал коллектив со дня создания хозяйства, достаточно сослаться на два примера. В 1960 году, в первый год существования совхоза, было произведено продукции немногим более чем на миллион рублей, а в 1966 году – на 5 млн 200 тыс. рублей. Или еще: тогда все совхозы Томского района отправляли горожанам ежедневно молоко – 20–25 тонн со всех хозяйств. А один совхоз «Рыбаловский» поставлял в день 30–35 тонн. Он стал фабрикой не только молока, но и мяса, овощей, картофеля». («Томские новости», 7 августа 2020 года).

Небывалый случай, в те годы в совхозе появились сразу три Героя Социалистического труда. В 1966 году передовой золотую медаль «Серп и Молот» вручили передовой доярке Софье Попыхиной, тем же указом Президиума Верховного Совета этой награды был удостоен директор совхоза Дмитрий Бодажков, а через несколько лет – еще одна доярка из Березкинского отделения совхоза Софья Соколова. Сам совхоз был награжден в 1967 году орденом Трудового Красного Знамени.

Софья Константиновна Попыхина. Источник: Аграрный центр Томской области

Софья Ивановна Соколова. Источник: Аграрный центр Томской области

«Для себя директор совхоза давно решил, что проценты, центнеры, тонны – это хорошо, производственные показатели хозяйства должны расти, но они ничего не стоят, если улучшения жизни не будут чувствовать люди. На собраниях он неустанно повторял: откуда могут быть хорошие заработки, достаток, если мы не будем стараться. Надо работать лучше. Но в душе переживал, что люди живут в плохих домах, их быт не устроен, им негде отдохнуть. Поэтому, как только в совхозе появилась прибыль, он принял решение: надо строить Дом культуры. Это было его мечтой – чтобы на селе появился настоящий полноценный Дом культуры. Стройку он курировал лично. Бывало, объезжает поля, а по дороге обязательно завернет на объект. Красивое здание на фоне остроконечных елей смотрелось очень выразительно. Широкие окна, облицовка из белого кирпича – здание меняло весь деревенский пейзаж. Оно как бы задавало планку, каким должно быть современное село. И не мудрено, что вскоре здесь появился и детский комбинат, и другие социальные объекты. А на месте неказистых убогих домишек в Рыбалове стали расти добротные крестьянские дома – их перестраивали сами хозяева, работники совхоза. Тот Дом культуры стоит и сейчас. В нем проходят торжественные мероприятия, люди собираются по праздникам. И всегда с благодарностью вспоминают бывшего директора». («Томские новости», 7 августа 2020 года).

Дмитрий Петрович Бодажков ушел из жизни рано, 2 января 1968 года, не дожив до 42-х лет. Но память о нем земляки бережно хранят. Его именем названы улицы в Рыбалово, Нелюбино, Кудринском участке.

Несколько лет назад у Дома культуры в Рыбалово был создан парк «СССР» и Мемориал воинам-освободителям. На его открытии руководитель музея Томского района Светлана Вершинина сказала: «Много лет назад директор Дмитрий Петрович Бодажков со своей командой подарили рыбаловцам замечательный Дом культуры, просторные площади. Они словно предвидели, что потомки казаков, почти 400 лет назад построившие деревню, создадут парк памяти и жизни… Сегодняшние события надолго останутся в памяти современников. А еще дальше – в доброй памяти внуков, правнуков и праправнуков. Подойдя к этому месту местный житель и приезжий гость сразу поймут главное: здесь любят и чтят память о своих односельчанах…»

Дом культуры в с. Рыбалово, построенный Д.П. Бодажковым. Источник: «Томский обзор»

Парк в с. Рыбалово у Дома культуры. Источник: «Томский обзор»

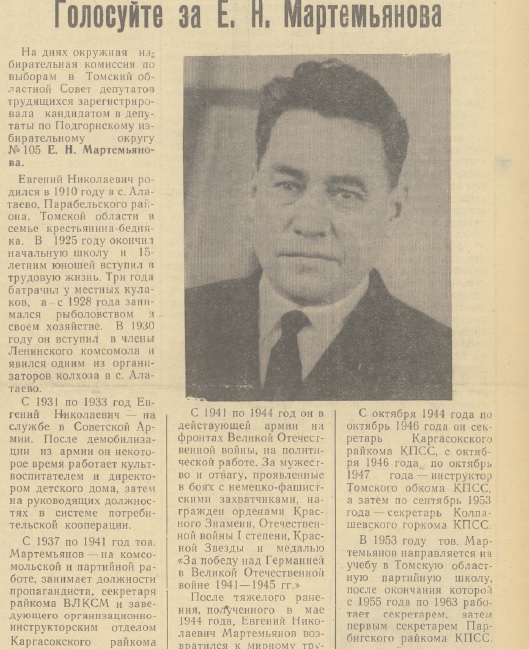

Евгений Мартемьянов. Комиссар лыжного батальона, секретарь райкома, председатель райисполкома

К 1963 году Евгений Николаевич Мартемьянов был одним из опытнейших руководителей районного звена в Томской области. Депутатом областного Совета стал, работая председателем Чаинского райисполкома.

Предвыборный материал в газете о Евгении Мартемьянове

Родился Евгений Мартемьянов в 1910 году в селе Алатаево Нарымского уезда Томской губернии, ныне Парабельского района в семье крестьян-бедняков. Трудиться начал в 1924 году по найму в кулацком хозяйстве на сезонных работах, в зимнее время – работал в леспромхозе. С 1928 по 1930 год занимался своим хозяйством, затем вступил в колхоз «Труженик» в родном селе. С 1931 по 1933 год служил в Красной Армии на Дальнем Востоке в полковой школе сначала курсантом, затем командиром отделения. После армии работал директором Усть-Чижапского детского дома Каргасокского района, затем штатным пропагандистом, секретарем Каргасокского райкома ВЛКСМ. С 1939 по 1941 год – заведующий оргинструкторским отделом райкома ВКП(б).

В начале Великой Отечественной войны был мобилизован в Красную Армию. 26 июня 1941 года в звании младшего политрука уже выехал в Сибирский военный округ. По сведениям, собранным сотрудником Историко-краеведческого объединения Каргасокского района Ниной Сорокиной, там Евгений Мартемьянов был назначен комиссаром пулемётных сборов станковых пулемётчиков в 21-й запасной стрелковый полк (21 зсп), который входил в состав 23-й запасной стрелковой бригады (23 зсбр) Сибирского военного округа, дислоцировался в городе Бердске Новосибирской области.

В Бердске формировались маршевые роты лыжников. Отбор был довольно строгим, так как воинов-лыжников готовили для выполнения особо важных заданий в зимних условиях. Условия подготовки были тяжелые, люди размещались в лесу, питались под открытым небом, жили в землянках без света и тепла, спали на голых нарах. Боевая подготовка проводилась ежедневно. Несмотря на условия погоды, марш-броски доходили до ста километров. Из числа подготовленных лыжников, в основном, из сибиряков – молодых ребят из Новосибирской, Томской, Кемеровской областей и Алтайского края было сформировано несколько отдельных лыжных батальонов. Евгений Мартемьянов был назначен комиссаром 131-го отдельного лыжного батальона.

7 ноября 1941 года воины батальона приняли военную присягу и были отправлены на Карельский фронт. Железнодорожным транспортом они прибыли в город Ярославль, где получили вооружение и зимнее обмундирование, а затем - в город Беломорск - временную столицу Карело-Финской ССР. Из Беломорска воины совершили стокилометровый марш-бросок на лыжах в сторону границы с Финляндией.

За зиму 1941-1942 года батальон совершил три рейда по тылам врага.

Лыжный батальон на марше. Из архива Нины Сорокиной, сотрудника Историко-краеведческого объединения Каргасокского района

Лыжные батальоны внесли неоценимый вклад в победу над фашистской Германией. Их в годы Великой Отечественной войны достойно определил маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский: «Лыжные батальоны Советской Армии сыграли заметную роль в разгроме врага, особенно на первых этапах войны. Действуя смело, решительно, умело, они совершали на полях сражений настоящие подвиги. Мы с благодарностью будем всегда вспоминать лихую «снежную кавалерию» времён Великой Отечественной войны» (Г. А. Смирнов, журнал «Лыжный спорт». Лыжные батальоны в Великой Отечественной войне. https://www.skisport.ru/)

В апреле 1942 года при возвращении из рейда весь личный состав был направлен в военное Можайское училище, а командный состав сначала в резерв, а затем по военным частям. Евгений Николаевич был направлен комиссаром третьего батальона 997-го стрелкового полка 263-й стрелковой дивизии.

В марте 1943 года дивизия в составе 6-й армии Юго-Западного фронта, участвуя в оборонительном сражении левого крыла Воронежского фронта и правого крыла Юго-Западного фронта на Харьковском направлении, заняла оборонительные позиции на берегу Северского Донца. Третий батальон дважды форсировал Северный Донец и завоёвывал плацдармы. В боях за населённый пункт Первомайское с 8 по 11 марта 1943 года заместитель командира роты по политической части старший лейтенант Мартемьянов показал смелость и умение, лично сам автоматическим огнём уничтожил 13 солдат и двух офицеров противника, за что был награждён орденом Красного Звезды.

В ходе Донбасской наступательной операции 22 августа 1943 года Евгений Николаевич был ранен, после излечения вернулся в строй. 263-я стрелковая дивизия в составе 4-го Украинского фронта принимала участие в Мелитопольской наступательной операции, её бойцами 30 октября 1943 года был освобождён Геническ. В ноябре 1943 года дивизия участвовала в форсировании Сиваша, участвовала в освобождении Крыма.

Действия Евгения Мартемьянова в ходе этих боёв были высоко оценены военным командованием. Так, за организацию партийно-политической работы среди личного состава батальона, личные героические действия в событиях 8-12 апреля 1944 года капитан Мартемьянов был награждён орденом Красного Знамени.

Из наградного листа: «…При штурме последней укреплённой линии противника 11 апреля он также поднял в атаку 9-ю стрелковую роту и вместе с ней первым ворвался в траншеи противника…При этом тов. Мартемьянов лично убил из автомата 9 немецких и румынских солдат и 2 офицеров…».

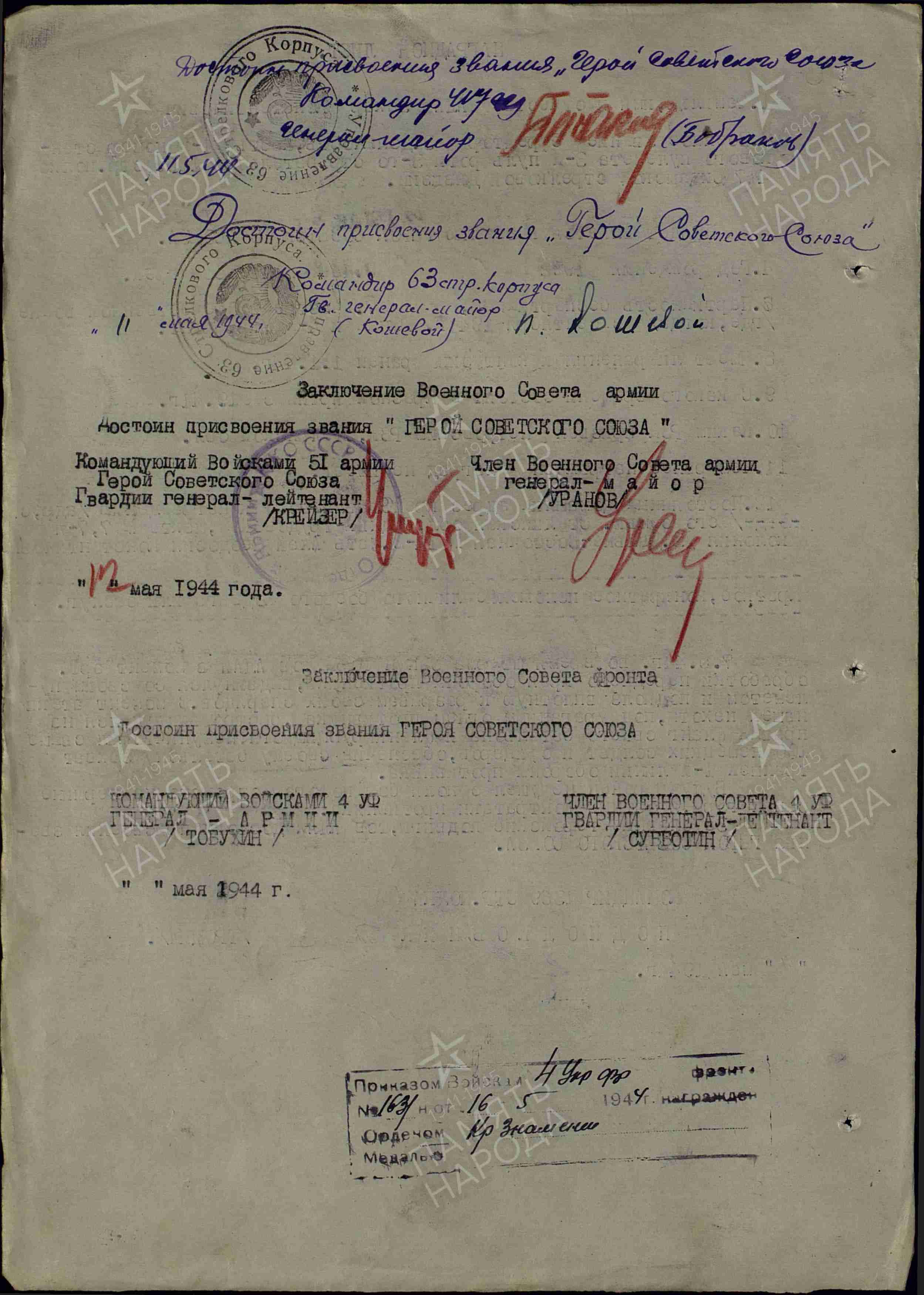

За героические действия в боях за город Севастополь 8-9 мая 1944 года, которые обеспечили успешный штурм и стремительное продвижение на окраину города, в ходе которого Евгений Николаевич получил тяжёлое ранение, он был представлен к званию Героя Советского Союза.

Из наградного листа: «…Ведя бойцов в атаку, он с штурмовой группой атаковал один, а затем и второй ДОТ противника и заставил замолчать два станковых пулемёта, мешавших продвижению нашей пехоты…9 мая 1944 года при прорыве второй линии обороны противника лично поднял батальон в атаку и решительным броском ворвался в первую линию траншей, преодолев при этом проволочное заграждение, а затем выбил врага из второй линии траншей и сходу овладел высотой 178.2…Стремительно продвигаясь вперёд с небольшой группой бойцов, ворвался на окраину г. СЕВАСТОПОЛЬ, где был смертельно ранен…достоин представления и присвоения звания «Героя Советского Союза…».

.jpg)

Представление к присвоению Е.Н. Мартемьянову звания Героя Советского Союза. Источник: портал «Память народа»

Представление к высокой награде подписали все вышестоящие военачальники – вплоть до командующего 51-й армией генерал-лейтенанта Героя Советского Союза Якова Крейзера. Но вот подписи командующего фронтом генерала армии Толбухина на документе нет. Как оказалось, ранение Мартемьянова оказалось тяжелым, но не смертельным. Пуля попала в шею, повредив гортань. Другой пулей офицер был ранен в руку. Выжить удалось, но вместо Золотой Звезды Героя Евгений Мартемьянов был награжден орденом Отечественной войны I степени.

После излечения в госпитале в Тбилиси Евгений Николаевич вернулся на родину, где почти сразу был направлен на партийную работу. Работает секретарем Каргасокского райкома ВКП(б) по кадрам, инструктором Томского обкома ВКП(б), вторым секретарем Колпашевского райкома КПСС.

Евгений Николаевич Мартемьянов в 50-е годы. Источник: Центр документации новейшей истории Томской области

После окончания областной партшколы направлен для работы в Парбигский район, где в 1957 году становится первым секретарем райкома партии. После ликвидации Парбигского района в начале 60-х перешел на советскую району. С 1963 года работает председателем Чаинского райисполкома.

Интересно, что в ноябре 1962 года ему, в то время еще секретарю райкома, объявили строгое партийное взыскание - выговор «за отсутствие должного контроля и требовательности к коммунистам – руководителям хозяйств, допустивших укрытие зерна». Тем не менее, уже в феврале следующего 1963 года Евгения Николаевича выдвинули кандидатом в депутаты областного Совета.

Евгений Николаевич Мартемьянов, депутат Томского областного Совета. Источник: Государственный архив Томской области

Выговор с Мартемьянова снимут только в 1967 году, и даже наградят Почетной грамотой Томского обкома КПСС и исполкома Томского областного Совета депутатов трудящихся. В связи с уходом на пенсию.

Е.Н. Мартемьянов. Источник: Историко-краеведческое объединение Каргасокского района

Проект «Депутаты-фронтовики» осуществляется при содействии Центра документации новейшей истории и Государственного архива Томской области.