Депутаты-фронтовики Томского областного Совета депутатов трудящихся девятого созыва (1963 -1965). 1 часть

Представляем новые материалы о депутатах-фронтовиках Томского областного Совета. В ней представлены народные избранники, получившие депутатский мандат по результатам выборов 3 марта 1963 года в облсовет очередного, уже девятого по счету, созыва.

По сравнению с предыдущими, в этом созыве численный состав депутатского корпуса расширился до 108 человек (без учета депутатов, представлявших Томск-7). Из них 43 женщины.

В сегодняшней подборке расскажем о первой женщине – участнице Великой Отечественной войны, избранной депутатом, а также о ректоре Томского университета, ставшем министром просвещения, и отважном разведчике – модельере обувной фабрики.

Галина Малых. Связистка, сотрудник Томского телеграфа.

Известно, что в период с 1941 по 1945 годы на военную службу было призвано свыше 490 тысяч советских женщин. Многие уходили в армию добровольно. Около 30 тысяч женщин воевали в партизанских отрядах.

Женщины служили в частях ПВО, в войсках связи, в госпиталях и подразделениях административно-хозяйственной службы. Много представительниц прекрасного пола воевали снайперами. В годы войны на фронтах действовали три женских авиационных полка. Была даже отдельная женская рота моряков.

Галина Абрамовна Малых служила связисткой. Родилась она 2 мая 1921 года в Томске, в семье рабочего. В 1938 году окончила семилетку и поступила школу фабрично-заводского ученичества (ФЗУ) связи. Работала телеграфисткой на железнодорожной станции Жмурки Ижморского района нынешней Кемеровской области. Там ее и застала война.

Галина Абрамовна Малых. Источник: Государственный архив Томской области

Прочитав в газете о подвиге Зои Космодемьянской, Галина стала проситься на фронт. Ей отказывали, но после того, как девушка написала письмо самому Сталину, просьба Галины Малых была удовлетворена.

Галина Абрамовна попала на Калининский фронт (затем 1-ый Украинский) и прошла всю оставшуюся войну связисткой в батальоне связи 3-й воздушной армии. Вместе со своим подразделением принимала участие в Смоленской, Невельской, Городокской, Витебской, Белорусской и Прибалтийской наступательных операциях. Была награждена медалями «За боевые заслуги» и «За взятие Кенигсберга». (Из книги «История электросвязи Томской области (от прошлого к настоящему). Томск — 2000).

С фронта вернулась телеграфисткой 1-го класса. Пришла работать на Томскую телеграфно-телефонную станцию и стала единственным специалистом по работе на аппарате СТ «слепым методом». Под ее руководством этот метод освоили 20 учеников. С 1963 года Галина Абрамовна работал инструктором по обучению кадров, передавая свой богатый опыт молодежи. За трудовые заслуги и активную общественную работу Галина Малых была награждена значком «Отличник соцсо- ревнования Министерства связи СССР», в 1972 году ей присвоено звание «Мастер связи».

Предвыборная листовка Г.А. Малых, 1963. Источник: Государственный арзив Томской области

В 1965 году Галина Абрамовна была вновь избрана депутатом Томского областного Совета.

Александр Данилов. Радиоразведчик. Историк. Ректор. Министр

Представители ректорского корпуса томских вузов обязательно входили в состав областного Совета. В 1963 году депутатом стал ректор Томского государственного университета Александр Иванович Данилов.

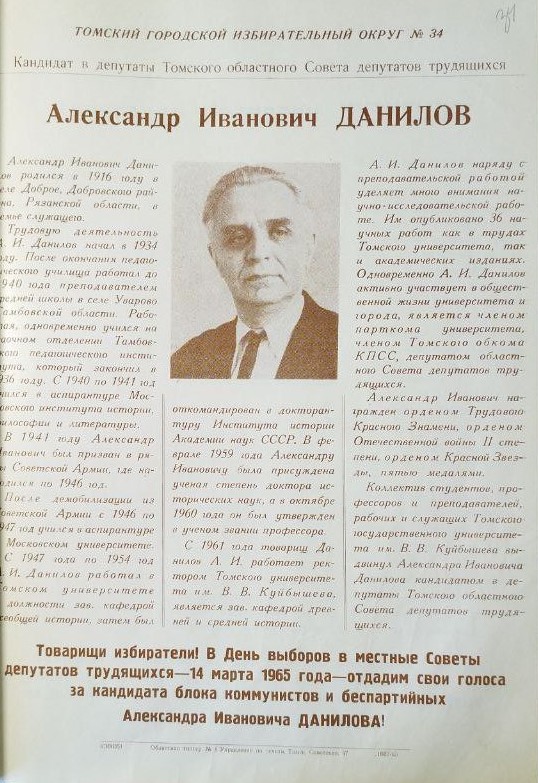

Александр Иванович Данилов, кандидат в депутаты областного Совета. Источник: Государственный архив Томской области

Александр Данилов родился в селе Доброе Лебедянского уезда Тамбовской губернии (ныне Липецкая область) 25 февраля (8 марта) 1916 года. Окончив в 1931 году неполную среднюю школу, поступил в Уваровское педагогическое училище. Работал учителем начальной школы, затем учителем истории. Одновременно учился на заочном отделении истфака Тамбовского педагогического института. В 1940 году поступил в аспирантуру при кафедре истории средних веков Московского института философии, литературы и искусства им. Н.Г. Чернышевского Наркомпроса РСФСР (МИФЛИ).

В августе 1941 года мобилизован в Красную Армию. В сентябре был направлен на учебу в Институт иностранных языков РККА. С декабря 1941 года – в действующей армии.

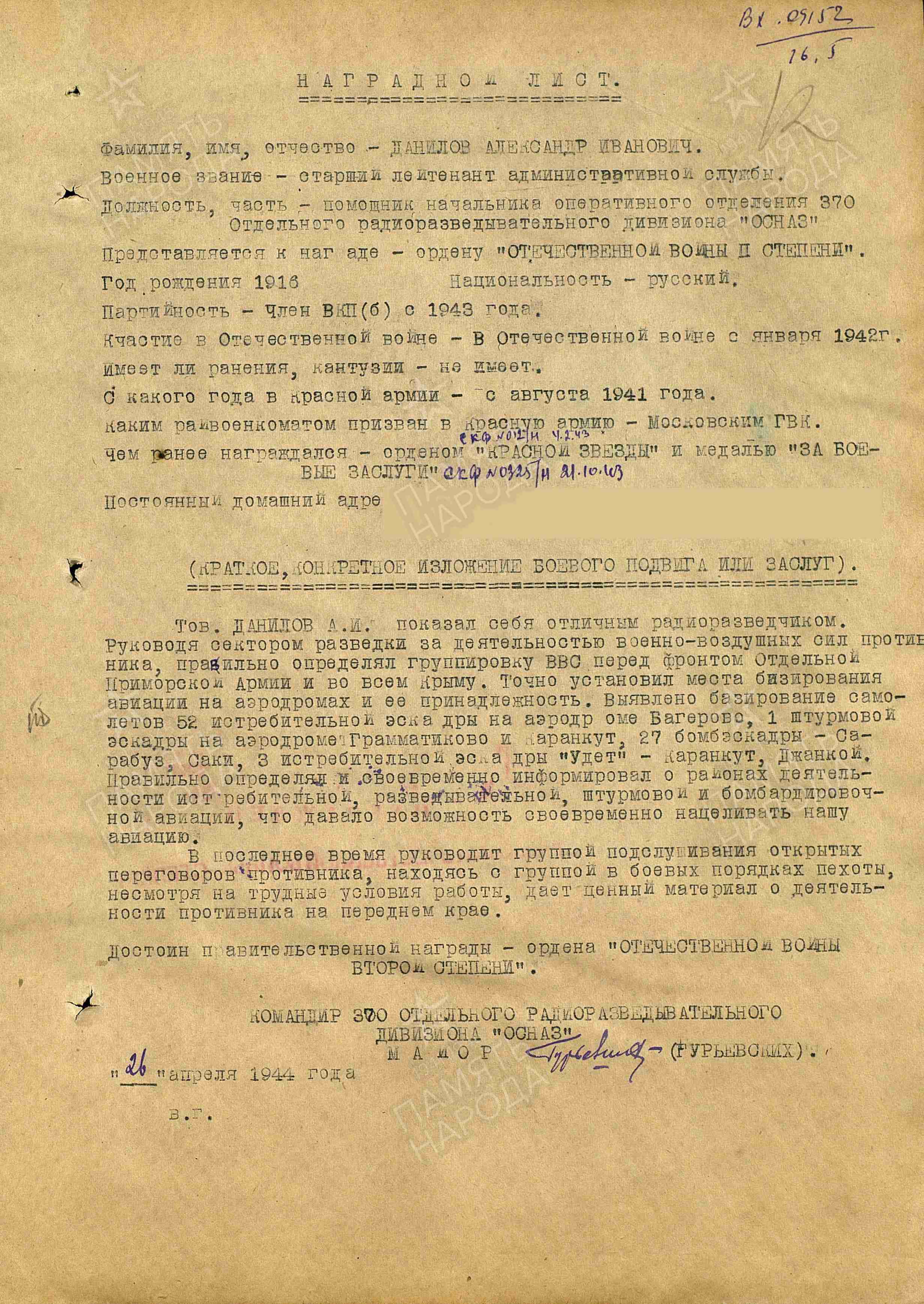

Во многих биографиях Александра Ивановича указано, что он служил переводчиком. Это не совсем так. А точнее – совсем не так. Старший лейтенант Александр Данилов служил сотрудником оперативного отделения 370-го отдельного радиодивизиона «ОСНАЗ» (то есть особого назначения). И переводил он не показания пленных солдат и офицеров германского вермахта, и не вражеские документы и газеты, а информацию, полученную в результате радиоперехвата и разведки в боевых условиях.

Характер работы Александра Ивановича раскрывают наградные документы на имя Данилова.

Вот, например, выдержки из представления к награждению его медалью «За боевые заслуги» 1943 года: «Тов. Данилов А.И. , работая помощником начальника оперативного отделения дивизиона упорной и настойчивой работой давал своевременно и правильно информационные данные по выявлению авиасоединений противника, действующих перед нашим и соседними фронтами… Под руководством тов. Данилова разработаны принцип и таблица смены позывных радиодромных радиостанций ВВС Германии, дающие возможность правильно определять местонахождение аэродромов и базирования авиаэскадрилий противника».

Из другого наградного листа, 1944 года: «Тов. Данилов А.И. показал себя отличным радиоразведчиком. Руководя сектором разведки за деятельностью военно-воздушных сил проитвника, правильно определял группировку ВВС перед фронтом Отдельной Приморской армии и во всем Крыму… В последнее время руководит группой подслушивания открытых переговоров противника, находясь с группой в боевых порядках пехоты. Несмотря на трудные условия работы, дает ценные материалы о деятельности противника на переднем крае».

Наградной лист на А.И. Данилова. Источник: портал «Память народа»

Участвовал в обороне и освобождении Кавказа и Крыма, в Ясско-Кишиневской операции, освобождении Румынии, Венгрии, Австрии, Чехословакии. Награжден орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медалями «За оборону Кавказа», «За боевые заслуги», «За победу над Германией».

Александр Данилов в послевоенные годы. Источник: Томский государственный университет

После войны в 1946 году восстановился в аспирантуре при МГУ, с которым слился МИФЛИ. В 1947 году, после защиты кандидатской диссертации, направлен в Томский университет, где становится доцентом, заведующим кафедрой истории древних и средних веков, деканом историко-филологического факультета ТГУ. В 1954 году становится докторантом Института истории АН СССР, после успешной защиты докторской диссертации работает в этом институте старшим научным сотрудником. В 1958 году становится заведующим кафедрой всеобщей истории Казанского университета, в 1960 году – утвержден ВАК в ученом звании профессора.

В 1961 году назначен ректором Томского госуниверситета. Руководил старейшим вузом Сибири до 1967 года. За этот период в университете были построены 2-й учебный корпус, два пятиэтажных студенческих общежития, базы отдыха для детей и сотрудников. Число студентов выросло с 4,5 тыс. до 10,5 тыс. человек, число факультетов с 8 до 12, кафедр – с 50 до 67. Количество докторов наук увеличилось в два раза (с 20 до 40).

А.И. Данилов, ректор ТГУ. Источник: Государственный архив Томской области

В 1967 году Александр Данилович был назначен министром просвещения РСФСР и работал на этом посту вплоть до своей кончины в ноябре 1980 года.

В мирное время был награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени. Делегат XXIII, XXIV и XXV съездов КПСС. Депутат Верховного Совета СССР (1966–1970). Депутат Верховного Совета РСФСР (1971–1980). Заслуженный деятель науки РСФСР.

В память о замечательном ученом, организаторе науки, высшей школы и просвещения на 3-м корпусе Томского университета установлена мемориальная доска.

Мемориальная доска А.И. Данилову. Источник: Томский государственный университет

Станислав Плучевский. Ресторатор, военный разведчик, модельер обувной фабрики

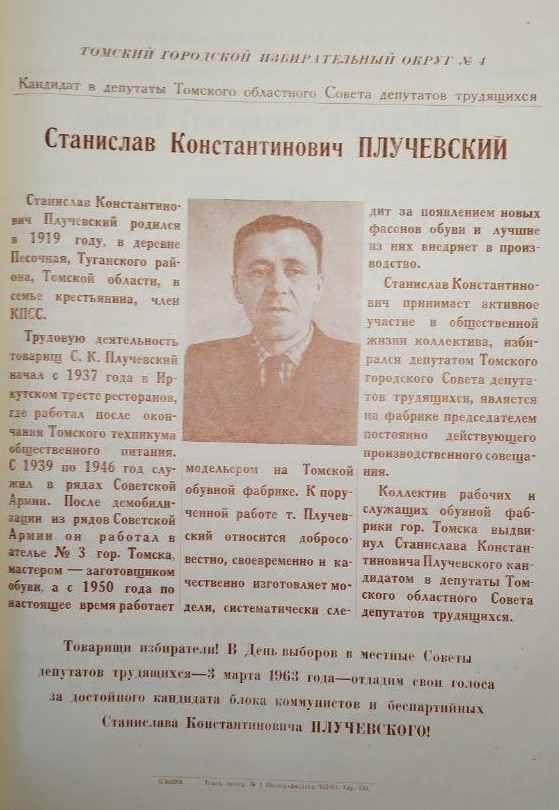

Депутатом областного Совета Станислав Константинович Плучевский стал, представляя необычную профессию обувного модельера.

Предвыборная листовка С.К. Плучевского. Источник: Государственный архив Томской области

Родился Станислав Плучевский 16 марта 1919 года в селе Песочное Туганского района нынешней Томской области в селе крестьянина. В 1937 году окончил Томский техникум общественного питания. Трудиться начал в Иркутском тресте ресторанов.

Красноармеец Станислав Плучевский. Источник: сайт «Бессмертный полк»

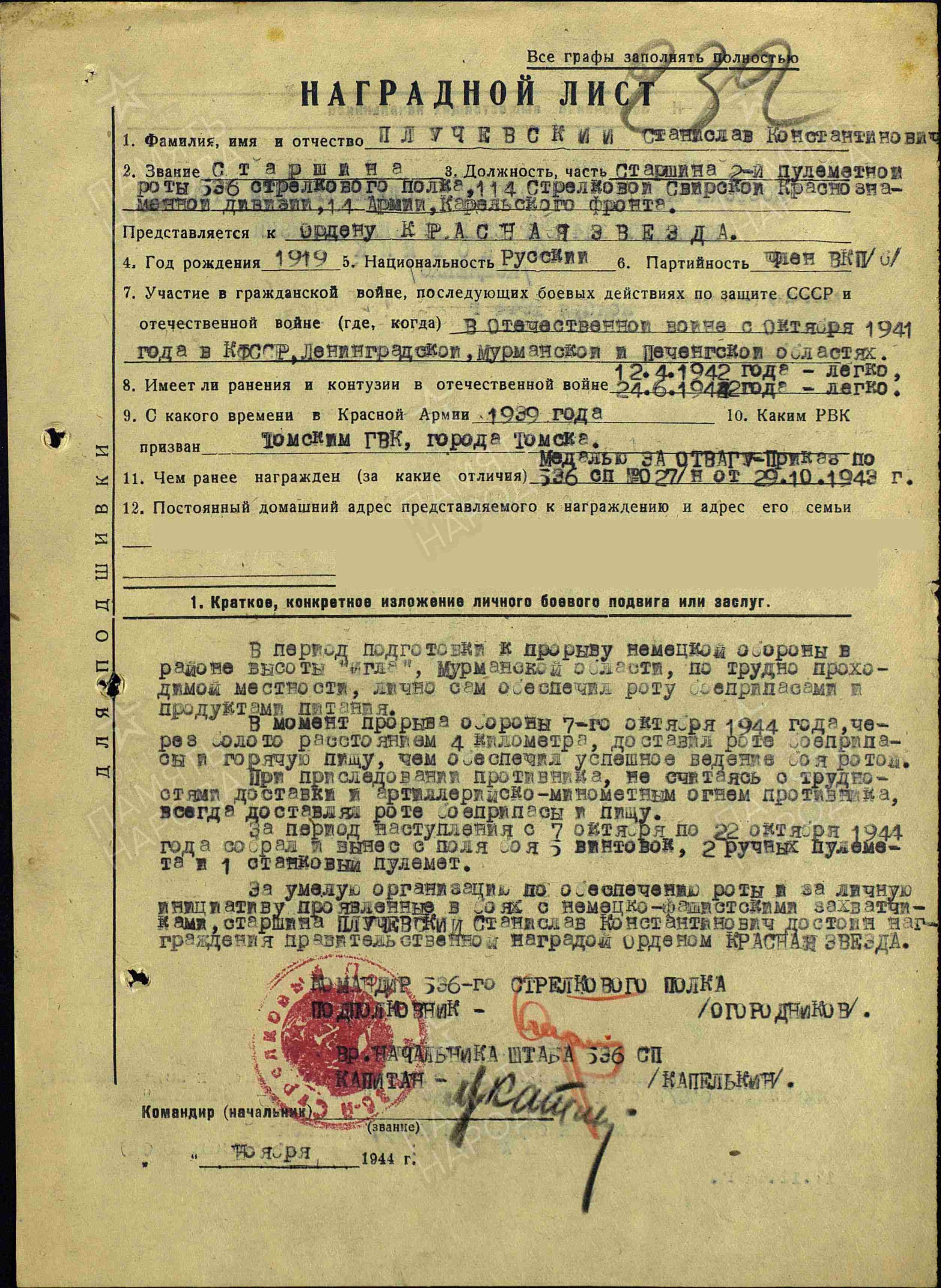

В 1939 году призван в ряды Красной Армии. Окончил полковую школу, получил звание сержанта. В октябре 1941 года в составе 114-й стрелковой дивизии вступил в бои с немецко-фашистскими захватчиками под Ленинградом. В 1942 году был назначен командиром батальонной разведгруппы. Получил несколько ранений, но всегда возвращался в строй. Воевал до Победы на Карельском фронте. Войну закончил в звании старшины в Норвегии, в городе Киркинес, расположенном неподалеку от советско-норвежской границы. Остался там восстанавливать электрические сети.

«У него не было возможности сообщить о себе родным, и близкие уже потеряли всякую надежду, но его младший брат Петр каждый раз ходил встречать поезда, надеясь на возвращение Станислава. И в апреле 1947 года мой дедушка вернулся домой, а встретил его родной брат», - сообщает внучка Станислава Плучевского Наталья Иванова.

За боевые заслуги Станислав Плучевский был награжден орденом Славы III степени, медалями «За отвагу», «За участие в героической обороне Советского Заполярья», «За победу над Германией».

Наградной лист на С.К. Плучевского. Источник: портал «Память народа»

После демобилизации Станислав Константинович вернулся в Томск, работал мастером – заготовщиком обуви в ателье №3. С 1950 года – модельер Томской обувной фабрики, образованной на базе нескольких обувных мастерских и ателье. Фабрика занималась производством обуви из кожи. Плучевский был одним из создателей ее новых фасонов.

В 1970 году по состоянию здоровья Станислав Константинович переехал в Казахстан, в Алама-Атинскую область. Работал там в одном из домов быта, занимаясь ремонтом обуви. Скончался 30 июня 1987 года.

Проект «Депутаты-фронтовики» осуществляется при содействии Центра документации новейшей истории и Государственного архива Томской области.