Депутаты-фронтовики Томского областного Совета депутатов трудящихся восьмого созыва (1961-1963). 5 часть

В очередной подборке материалов о судьбах депутатов – участников Великой Отечественной войны рассказываем о томском лесозаготовителе, переживший фашистский концлагерь, учителе и крановщике плавучего крана.

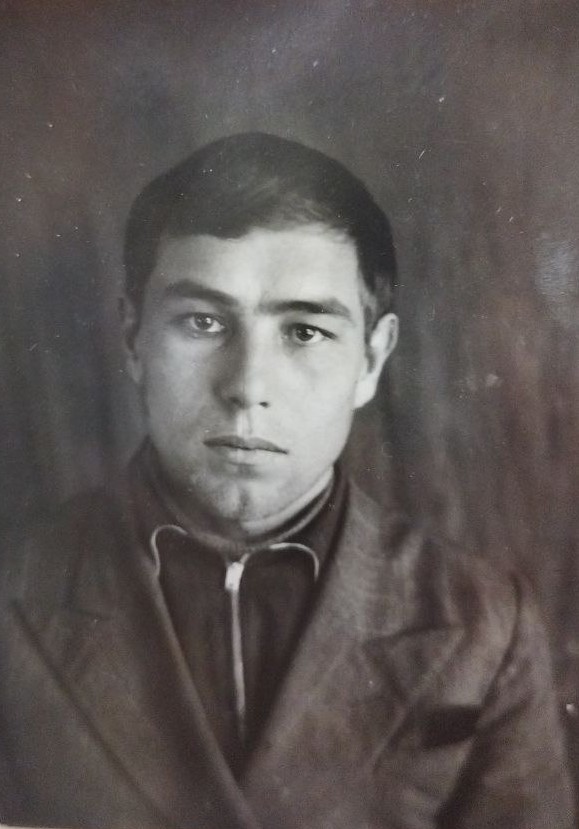

Виктор Румянцев. Передовой лесоруб, переживший фашистский плен

Кандидатом в депутаты Томского областного Совета восьмого созыва Виктора Ивановича Румянцева выдвинули лесозаготовители Асиновского района. Вряд ли они догадывались, через какие испытания пришлось пройти бригадиру комплексной бригады по разделке древесины Асиновского леспромхоза, прежде чем его трудовые достижения станут основанием для выдвижения в депутаты.

.jpg)

Кандидат в депутаты Томского облсовета Виктор Иванович Румянцев. 1961. Источник: Государственный архив Томской области

Виктор Румянцев родился 3 января 1920 года в селе Юшково Островского района нынешней Псковской области в семье рабочего. В 1927 году родители с детьми переехали в Сибирь, в Пышкино-Троицкий (ныне Первомайский) район. Виктор, окончив шесть классов, начал трудовую деятельность. В 1937 году поступил на работу в Альмяковский лесозаготовительный пункт Пышкино-Троицкого леспромхоза в качестве лесоруба-возчика.

За год до Великой Отечественной войны призван в Красную Армию. В биографии, размещенной в газетах перед выборами в облсовет, об этом периоде его жизни говорится скупо: призван в 1940 году, демобилизован в 1946-м. Еще в журналистском материале в газете «Причулымская правда» от 28 февраля 1961 года, рассказывается, что во время войны он и его отец воевали в одном роде войск – артиллерии. И все.

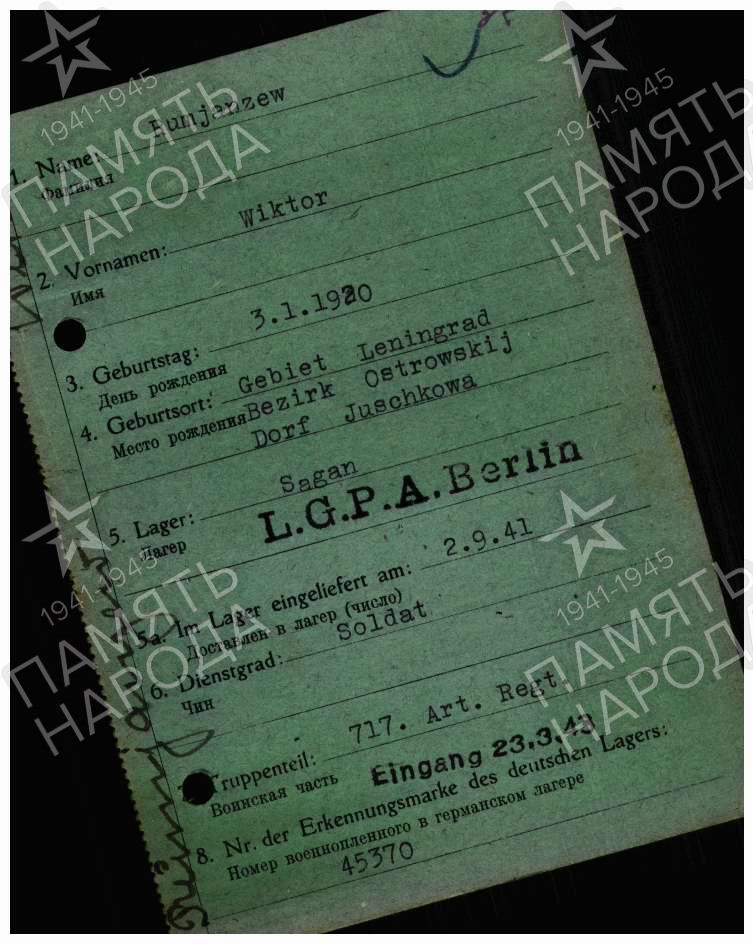

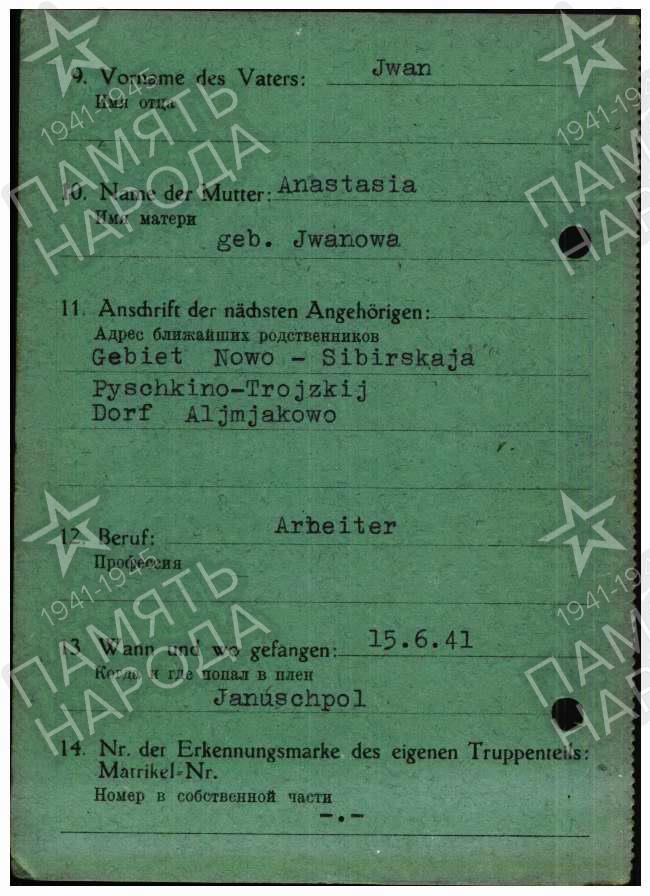

И только документы, рассекреченные уже в новейшие времена, приоткрывают завесу тайны. На портале «Память народа» размещена информация: Румянцев Виктор Иванович, воинское звание – рядовой. Причина выбытия – попал в плен. Место пленения – Янушполь. Лагерь: шталаг 308, шталаг VIII C. Лагерный номер: 45370. Дата пленения: 15.07.1941»

Там же, на портале, даны сканы немецких карточек, которые с педантичностью заполнялись на каждого военнопленного. Вот карточка на Виктора Румянцева: Rumjanzev Wiktor. Gebiet (область) – Leningrad. Bezirk (район) – Ostrowskij. Dorf (деревня)– Juschkowa. Указаны имена отца и матери, и даже адрес ближайших родственников с трудновыговариваемыми для немцев названиями: Pyschkino-Trojzkij, Aljmjakowo.

Из карточки военнопленного Виктора Румянцева. Источник: Портал «Память народа»

О цене такой «педантичности» мы можем узнать из воспоминаний выживших узников немецких концлагерей шталаг 308 и шталаг VIII C, в которых содержался Кудрявцев.

Шталаг 308 (полное наименование нем. Kriegsgefangenen Mannsschtatsstammlager, июнь 1941 − апрель 1942) — немецкий лагерь для военнопленных времён Второй мировой войны. Располагался в городке Нойхаммер (нем. Neuhammer am Queis), после Второй мировой войны город вошёл в состав Польши и получил название Свентошув.

Первая партия военнопленных была доставлена в лагерь 17 июля 1941 года. Следующие эшелоны прибыли 24, 25, 26, 27, 28, и 31 июля. В большинстве своём это были военнопленные из Белостокского окружения, но среди них встречаются гражданские и жители г. Львова. К концу сентября в шталаге Нейхаммер было зарегистрировано чуть больше 40 000 человек.

Из воспоминаний бывших советских военнопленных Андрея Погожева и Павла Стенькина:

«Спасаясь от холода, заключённые пытались спрятаться в единственном здании на обнесённой колючей проволокой открытой территории содержания военнопленных — бетонной уборной. В помещение уборной набивалось всего несколько десятков пленных, буквально «как сельди в бочке», которые из-за невероятной тесноты могли находиться там лишь стоя и в таком положении спали, согревая друг друга. Из-за тесноты было сложно упасть, но были и те, кто по тем или иным причинам всё же падал (от общей слабости или стискивания толпой), но это была верная смерть. Несмотря на это, места на ночь в уборной захватывались ещё днём.

Остальным приходилось выкапывать на территории ямы в земле на 2−3 человека, чтобы можно было сидеть в них, прижавшись друг к другу, и накрывались шинелями или пальто (у кого было).

Однако, почти ежедневно администрация лагеря устраивала «развлечения»: охранники перебрасывали руками через колючую проволоку в толпу голодных людей брюкву, бывшую практически единственным питанием. Причём, подобная «раздача пищи» осуществлялась всякий раз в разных местах и в разное время. Потерявшие от голода и холода разум тысячи людей метались по лагерю от одного места переброса к другому, набрасываясь на брюкву. При этом очень много ям, в которых сидели укрывавшиеся от холода люди, в таких случаях затаптывались обезумевшей толпой узников и сидевшие в ямах погибали. При этом на месте различных заторов и падения брюквы образовывались трудновообразимые свалки людей, которые, в том числе, пытались отбить друг у друга пищу, после чего на этих местах оставались десятки трупов и сотни покалеченных, а бугристые от ям участки местности превращались в ровные поля с торчавшими из ям вверх руками, ногами, туловищами тех, кто не успевал выбраться из ям и был в них затоптан. Несмотря на это, холод всё равно заставлял людей откапывать себе новые ямы. (Шталаг № 308 // Погожев А. А. Смерть стояла у нас за спиной… // Погожев А. А., Стенькин П. А. Побег из Освенцима. Остаться в живых. — М.: Яуза, Эксмо, 2005. — 288 с).

Шталаг 308. Источник: Источник: fotoblur.ru

Позже показания бывших советских военнопленных станут материалами расследования преступлений гитлеровцев.

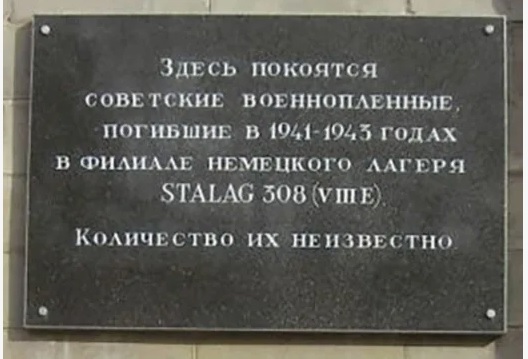

Тайна Жаганских лесов

Варшава, 21 августа (ТАСС). Главная комиссия по расследованию гитлеровских преступлений в Польше закончила расследование по делу бывших гитлеровских лагерей для военнопленных и массовых могил времен Второй мировой войны, обнаруженных близ Жагани на территории Зеленогурского воеводства Польши.

На основании тщательного изучения собранных в ходе расследования материалов, в том числе показаний 50 свидетелей, установлено, что в лесу около города Жагань (прежнее немецкое название Заган) в годы Второй мировой войны находился ряд лагерей для военнопленных с филиалами в Свентошуве (Нейхаммер) и Конине-Жаганском (Канау).

В этих лагерях первоначально содержались польские военнопленные, затем бельгийские, английские, французские, югославские, итальянские и советские военнопленные. В лагере Шталаг № 308 заключенными были исключительно советские граждане.

Как сообщает польское агентство печати, через каждый из лагерей прошло 100 тысяч военнопленных.

Расследование показало, что отношение к военнопленным было неслыханным попранием международного права. Особенно зверски обращались фашисты с советскими военнопленными: их морили голодом, мучили, истязали, убивали.

Близ лагерей обнаружено значительное количество массовых и одиночных захоронений, в некоторых погребены военнопленные. Это было установлено на основании показаний свидетелей и официальных германских документов, а также найденных в могилах вещественных доказательств — опознавательных знаков солдат и офицеров военнопленных вооруженных сил отдельных стран, остатков обмундирования, пуговиц и т.д. Обнаружение могил было сопряжено с большими трудностями, так как на массовых могилах гитлеровцы посадили лес.

Выявленные в ходе расследования факты свидетельствуют о преступном обращении гитлеровцев с военнопленными и беспримерном попрании международных прав. Действия фашистов по отношению к советским военнопленным носили признаки геноцида.

Как сообщает ПАП, 3 сентября на территории бывшего лагеря в Жагани состоится открытие памятника жертвам гитлеровского варварства.

Газета «Социалистический Донбасс», среда, 28 августа 1968 года,

Мемориальная плита в память о погибших узниках. Источник: http://yarobl.ru/

Советская армия освободила лагерь, в котором содержался Виктор Румянцев, 15 февраля 1945 года. Возможно, ему еще довелось поучаствовать в разгроме Германии. Во всяком случае, вернулся он в Томскую область только через год после Победы.

Румянцев снова становится лесозаготовителем. Работает работает раскряжевщиком, электропильщиком, а затем бригадиром комплексной бригады по разделке древесины на нижнем складе Асиновского леспромхоза.

«Крепким авторитетом пользуется Виктор Иванович в Асиновском леспромхозе. Отец его на пенсии, и сын с честью несет трудовую эстафету фамилии Румянцевых. Одним из первых в леспромхозе он со своей бригадой включился в соревнование за звание коллектива коммунистического труда. В его бригаде создана нетерпимая атмосфера для пьяниц, прогульщиков и других нарушителей трудовой дисциплины», По итогам социалистического соревнования за IV квартал 1960 года руководство комбината «Томлес» и президиум обкома профсоюза лесной, бумажной и деревообрабатывающей промышленности присвоили Румянцеву звание «Лучший моторист бензопилы на раскряжевке», - писала о нем районная газета.

Виктор Иванович Румянцев. Из газеты «Причулымская правда», 28 февраля 1961

В 1985 году, в канун 40-летия Великой Победы Виктор Иванович Румянцев вместе со всеми ветеранами войны получил заслуженную награду – орден Отечественной войны II степени.

Николай Нестеров. Учитель, председатель райисполкома, директор школы

Николай Нестеров – коренной сибиряк, нарымчанин. Родился в деревне Нестерово Парабельского района 31 декабря 1920 года.

После окончания Парабельской семилетки и Колпашевского педагогического училища в 1938 году работал учителем Ново-Никольской семилетней школы в Александровском районе.

Учитель Николай Нестеров. Источник: Центр документации новейшей истории Томской области

В 1941 году с началом Великой Отечественной войны мобилизован в ряды Красной Армии. Служил рядовым 73-й бригады 7-й армии на Карельском фронте. Был разведчиком. В апреле 1942 года получил тяжелое ранение в ногу, после лечения в госпитале был демобилизован. За участие в войне награжден медалью «За победу над Германией».

Вернувшись в родной район, работал учителем математики Покровской семилетней школы, директором Новосельцевской семилетней школы. В 1945 году назначен инспектором, а в 1947 году – заведующим Парабельским районным отделом народного образования. После окончания Томской областной партийной школы направлен на работу заместителем председателя Пудинского райисполкома, избирается вторым секретарем, а в 1956 году – первым секретарем Пудинского райкома КПСС. В 1960 году переведен в Молчановский район, избран на должность председателя райисполкома. В 1962 году направлен на новое поприще – директором Тунгусовского совхоза в Кривошеинском районе. В 1965 году попросил освободить его от этой работы по состоянию здоровья.

Н.В. Нестеров, кандидат в депутаты Томского областного Совета, 1961. Источник: Государственый архив Томской области

Вернулся в педагогическую профессию. Более десяти лет работал директором Молчановской средней школы №1, возглавлял районный совет ветеранов. Активно занимался лекторской деятельностью, был нештатным корреспондентом районной газеты. Внес большой вклад в создание Парка памяти воинам-молчановцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Ушел из жизни 14 февраля 1994 года.

Николай Нестеров, директор Молчановской школы. Источник: Молчановская средняя школа №1

Андрей Куницин. Зенитчик, механизатор сплавного участка

Еще одним представителем лесопромышленного комплекса региона в составе Томского областного Совета стал в 1961 году Андрей Федорович Куницин, крановщик Васюганского сплавучастка Каргасокского леспромхоза.

А.Ф. Куницин, кандидат в депутаты Томского областного Совета, 1961. Источник: Государственный архив Томской области

Андрей Куницин родился в 1925 году в Черепановском районе Новосибирской области. Трудиться начал с 15 лет, работал разнорабочим, плотником в Каргасокской сплавной конторе.

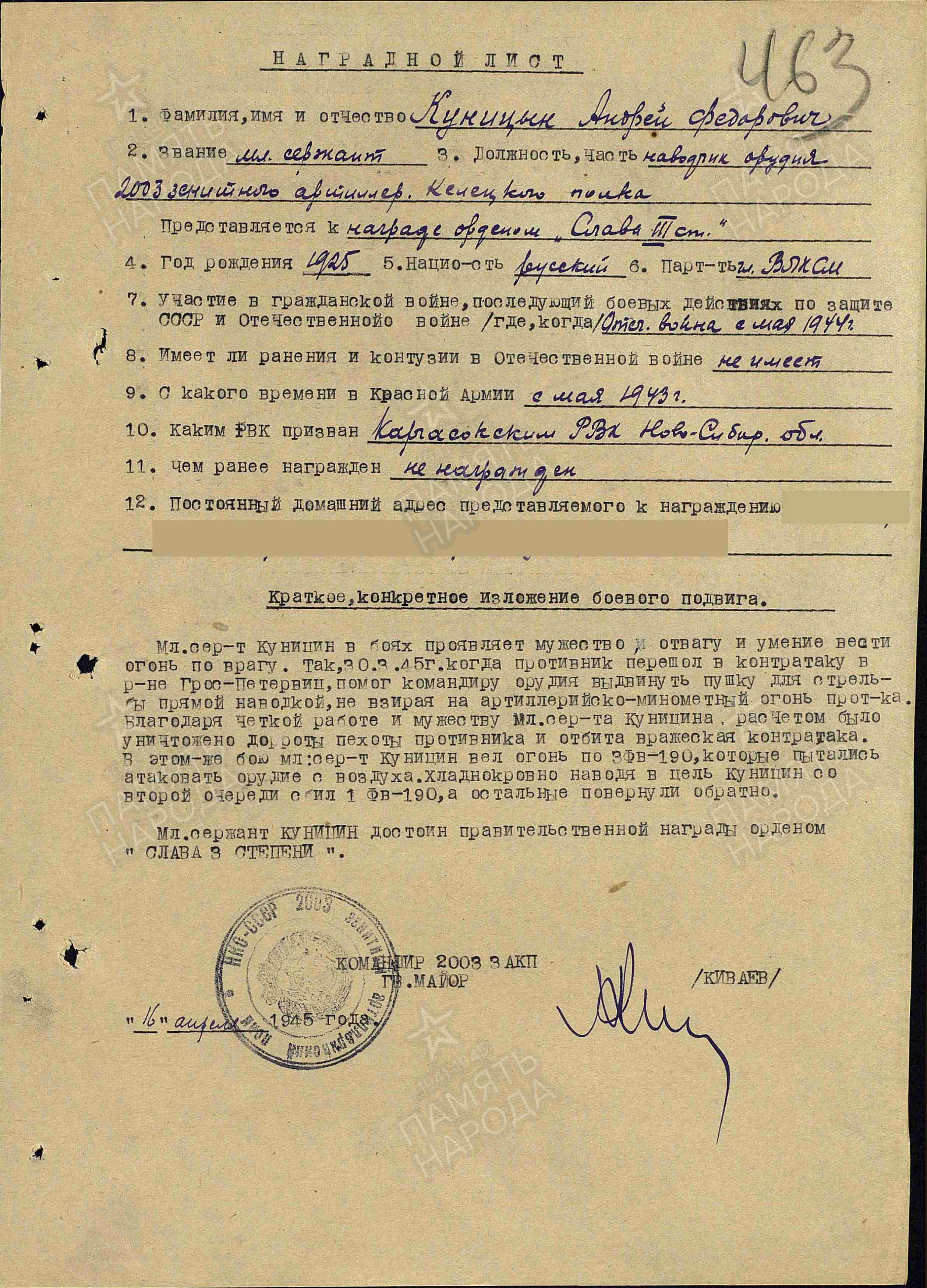

В 1943 году был призван в армию. Служил наводчиком зенитного орудия 2003-го зенитного артиллерийского Келецкого ордена Александра Невского полка 6-й гвардейской зенитно-артиллерийской Львовской дивизии 4-й гвардейской танковой армии 1 Украинского фронта. Участвовал в освобождении советской Украины, взятии Берлина и освобождении Праги. Воевал умело и бесстрашно, о чем свидетельствуют боевые награды Андрея Федоровича.

В представлении к ордену Славы III степени говорится: «Младший сержант Куницин в боях проявляет мужество, отвагу и умение вести огонь по врагу. Так, 30 марта 1945 года, когда противник перешел в контратаку в районе Гросс-Петервиц, помог командиру орудия выдвинуть пушку для стрельбы прямой наводкой, невзирая на артиллерийско-минометный огонь противника. Благодаря четкой работе и мужеству младшего сержанта Куницина, расчетом было уничтожено до роты пехоты противника и отбита вражеская контратака. В этом же бою младший сержант Куницин вел огонь по трем (самолетам) ФВ-190, которые пытались атаковать орудие с воздуха. Хладнокровно наводя в цель, Куницин со второй очереди сбил один ФВ-190, а остальные повернули обратно». (Фокке-Вульф Fw 190 — немецкий одноместный самолет-истребитель).

Представление к награде А.Ф. Куницина. Источник: портал «Память народа»

В мае 1945 года к боевому ордену Куницина добавились медали «За отвагу», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги».

Демобилизовался Андрей Куницин только в 1950 году. Трудился на стройках Казахстана, Херсона, Симферополя. В 1954 году вернулся в Каргасокский район Томской области и вновь поступил на работу в сплавную контору. Окончив курсы механиков, вчерашний зенитчик трудится электоромехаником, трактористом, дизелистом плавучего крана. Добился отличных показателей в работе, за что и был выдвинут кандидатом в депутаты Томского областного Совета.

Проект «Депутаты-фронтовики» осуществляется при содействии Центра документации новейшей истории и Государственного архива Томской области.