Депутаты-фронтовики Томского областного Совета (1950-1953). 4 часть

В очередной подборке материалов о депутатах Томского областного Совета — участниках Великой Отечественной войны, расскажем о новаторе сельскохозяйственного производства, руководителе одного из районов области, бригадире комбайнеров и других тружениках томского села, а также начальнике регионального управления министерства госбезопасности.

Все материалы раздела «Депутаты-фронтовики» здесь.

Борис Сидоренко. Новатор сельскохозяйственного производства

В 1950 году, когда руководителя Асиновской МТС (машинно-тракторной станции) Бориса Никифоровича Сидоренко избрали депутатом Томского областного Совета, его имя только начинало звучать в регионе. Пройдет чуть более десяти лет — и оно загремит по всей стране. А в 1973 году именем Б.Н. Сидоренко будет названа Опытно-производственное хозяйство в Богашево, одно из самых передовых агропромышленных предприятий Советского Союза того времени, ставшее главным делом жизни выдающегося новатора сельскохозяйственного производства.

Борис Никифорович Сидоренко. Источник: Государственный архив Томской области

Борис Никифорович родился 2 августа 1914 года в Саратове. Там же окончил институт механизации сельского хозяйства и по распределению был направлен в Сибирь, механиком Асиновской МТС.

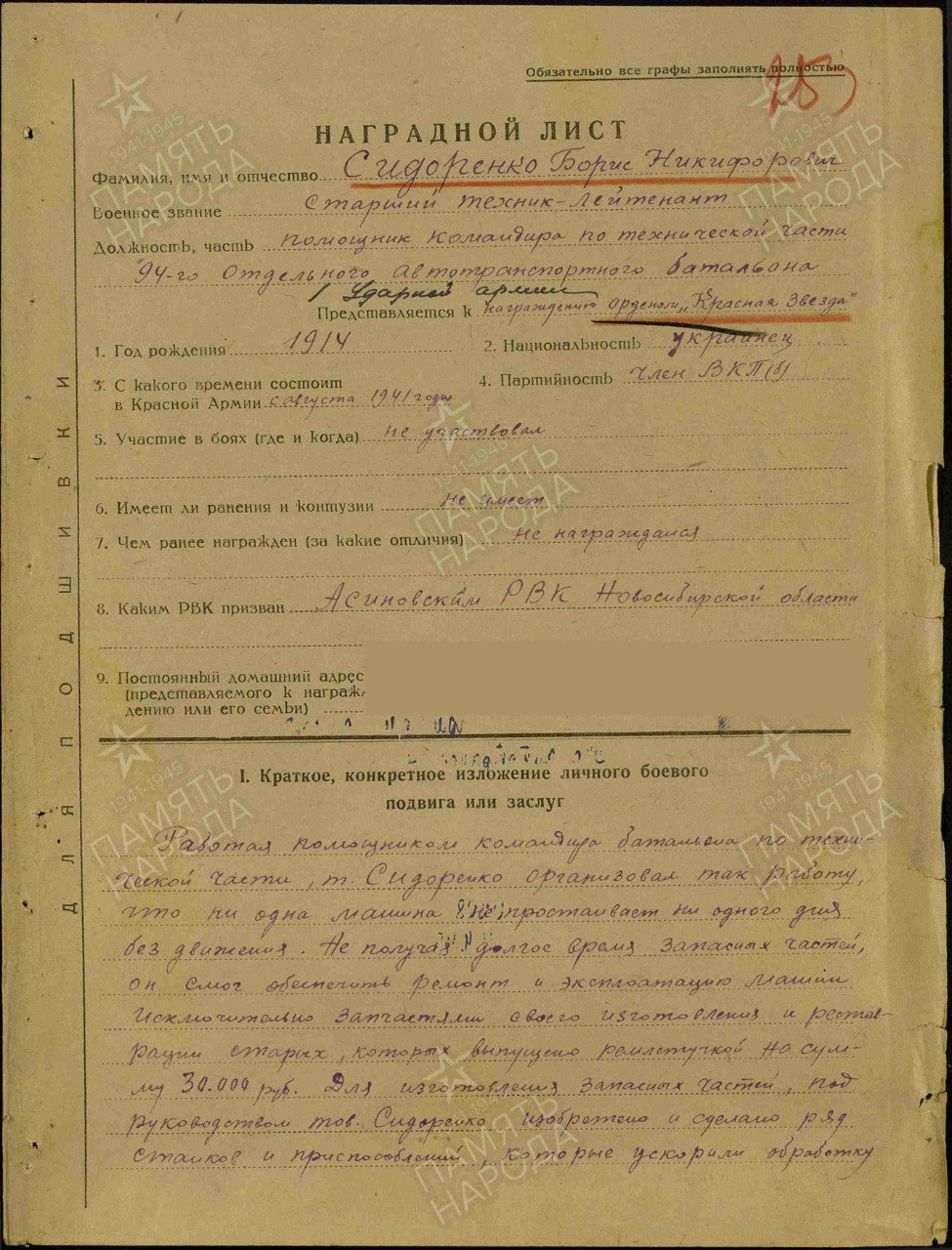

В августе 1941 года был призван в ряды Красной Армии. Воевал сначала танкистом, затем был переведен на должность помощника командира по технической части 94-го отдельного автотранспортного батальона 1-й Ударной армии в звании техника-лейтенанта. Уже там проявились его технические таланты и неординарный ум. В представлении к награждению Бориса Сидоренко орденом Красной Звезды в марте 1943 года командир батальона, не скрывая восхищения, писал: «Тов. Сидоренко организовал работу так, что ни одна машина не простаивала ни одного дня без движения. Не получая долгое время запасных частей, он смог обеспечить ремонт и эксплуатацию машин исключительно запчастями своего изготовления и реставрации старых… Для изготовления запасных частей под руководством тов. Сидоренко и изобретен и изготовлен ряд станков и приспособлений, которые ускоряли обработку деталей на 200-300%».

«Причулымская правда», 14 декабря 1950 г.

Музой для инженерного и технического творчества Бориса Никифоровича стала его жена Клавдия Семеновна, с которой они сыграли свадьбу накануне войны. Уникальный случай — в 1943 году Клавдия приехала к мужу на фронт и поступила на службу в тот же отдельный автотранспортный батальон, в штабное подразделение. Супруги Сидоренко вместе отслужили до самой Победы и почти два года после нее. В сентябре 1945 года в Латвии, где была дислоцирована воинская часть, родилась их первая дочка Ирина.

Клавдия Семеновна Сидоренко. Источник: Музей Богашевской средней школы Томского района

В 1947 году Борис Сидоренко с женой после демобилизации вернулся в Асино в звании майора, добавив в копилку боевых наград орден Отечественной войны 2 степени и три медали, и вскоре был назначен директором машинно-тракторной станции. Работая в МТС продолжил активно изобретать и внедрять технические усовершенствования в практику. Лично разработал более 30 рационализаторских предложений. За ряд изобретений был награжден Большой золотой медалью Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (будущей ВДНХ).

Представление к награждению Б.Н. Сидоренко орденом. Источник: портал «Память народа»

Умелое руководство предприятием и творческий подход к делу не остались без внимания областным начальством. В 1955 году Бориса Никифоровича назначили начальником управления сельского хозяйства области. Однако кабинетная работа пришлась ему не по душе, и в 1960 году по его просьбе его направили «в поле» — директором совхоза «Томский», который планировалось значительно укрупнить.

К совхозу, который ранее был сформирован на базе двух колхозов «Заветы Ильича» в д. Петухово и «Красная звезда» в д. Сухарево присоединили еще пять колхозов Томского района: «Вперед к коммунизму (с.Лучаново), колхоз «имени 1-го Мая» (с.Батурино), «Красный сибиряк» в п. Вершинино, колхоз им. К.Маркса в п. Яр и колхоз имени И.В.Сталина в с.Белоусово.

Такое крупное хозяйство было под силу только руководителю-новатору. Таким руководителем оказался Борис Никифорович Сидоренко. В 1960 году он возглавил совхоз-гигант, на территории которого насчитывался 31 населенный пункт. Крупнорогатый скот размещался в 18 из них, птицеводство – в шести, картофельное производство — в 21 пункте. Была даже лисоферма.

Изучив все новшества в сельскохозяйственной отрасли, Борис Сидоренко сразу начал переводить производство на промышленные рельсы, применяя самые передовые технические решения. В животноводство и растениеводство директор стал внедрять научные методы. Привлек к работе в совхозе профессора томских вузов, а также ученые ВАСХНИИЛ.

Космонавт Николай Рукавишников на полях ОПХ. Справа - Борис Сидоренко, слева - Леонид Анохин. Источник: Музей Богашевской средней школы Томского района

Были составлены землеустроительные карты и карты почвенного покрова для каждого отделения. Создается агрохимическая лаборатория, Усовершенствована система внесения органических и минеральных удобрений. Разработана и внедрена семи-десятипольная система травопольных севооборотов.

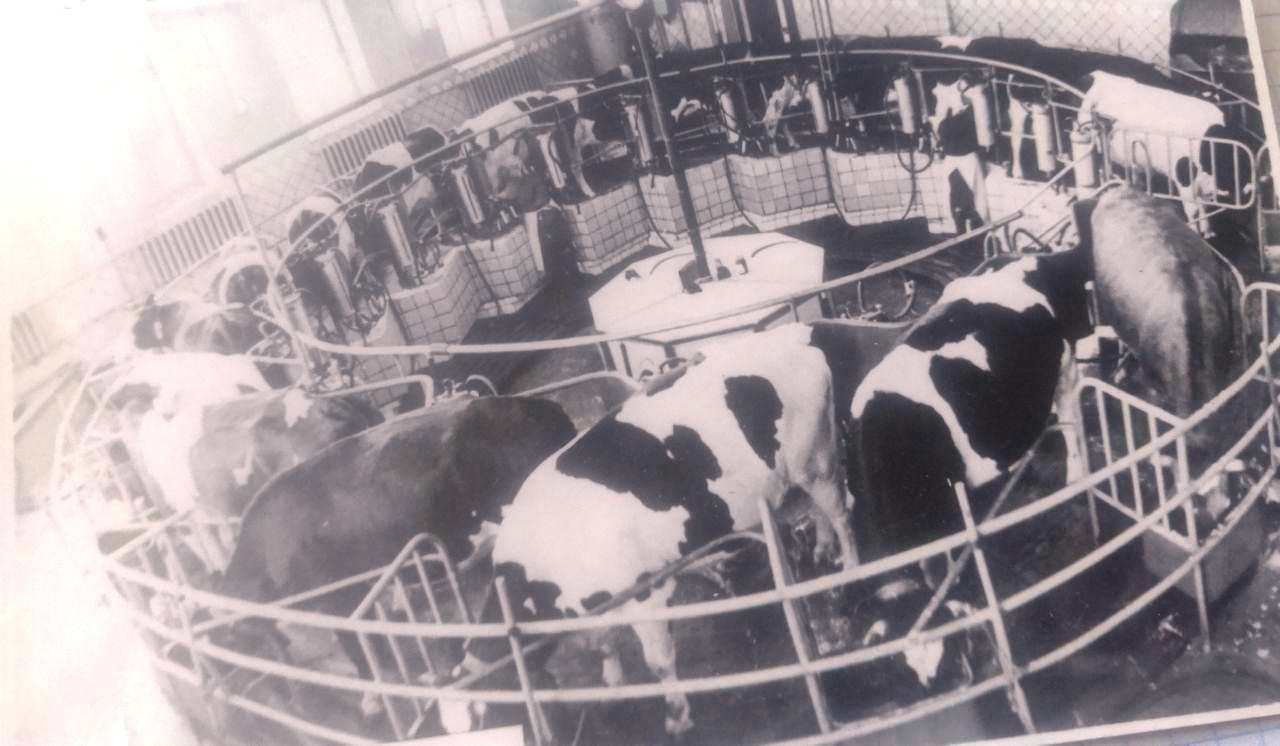

Осваиваются новые виды кормов для молочного животноводства. Созданы новые типы животноводческих помещений. Внедряется революционная технология беспривязно-боксового содержания скота. Разработаны круглые доильные установки «Томичка».

Круглая доильная установка «Томичка». Источник: Музей Богашевской средней школы Томского района

Коллектив, возглавляемый Сидоренко, стал автором инновационной технологии раздельной уборки (сортировки) картофеля, крупногрупповой уборки зерновых культур, заготовки и хранения сенажа.

В совхозе созданы укрупненные механизированные бригады.

Урожайность зерновых повысилась с 10 до 27 центнеров с гектара, урожайность картофеля — в 2,2 раза, овощей — в 3,7 раза. Годовой удой на корову вырос в 1,6 раза.

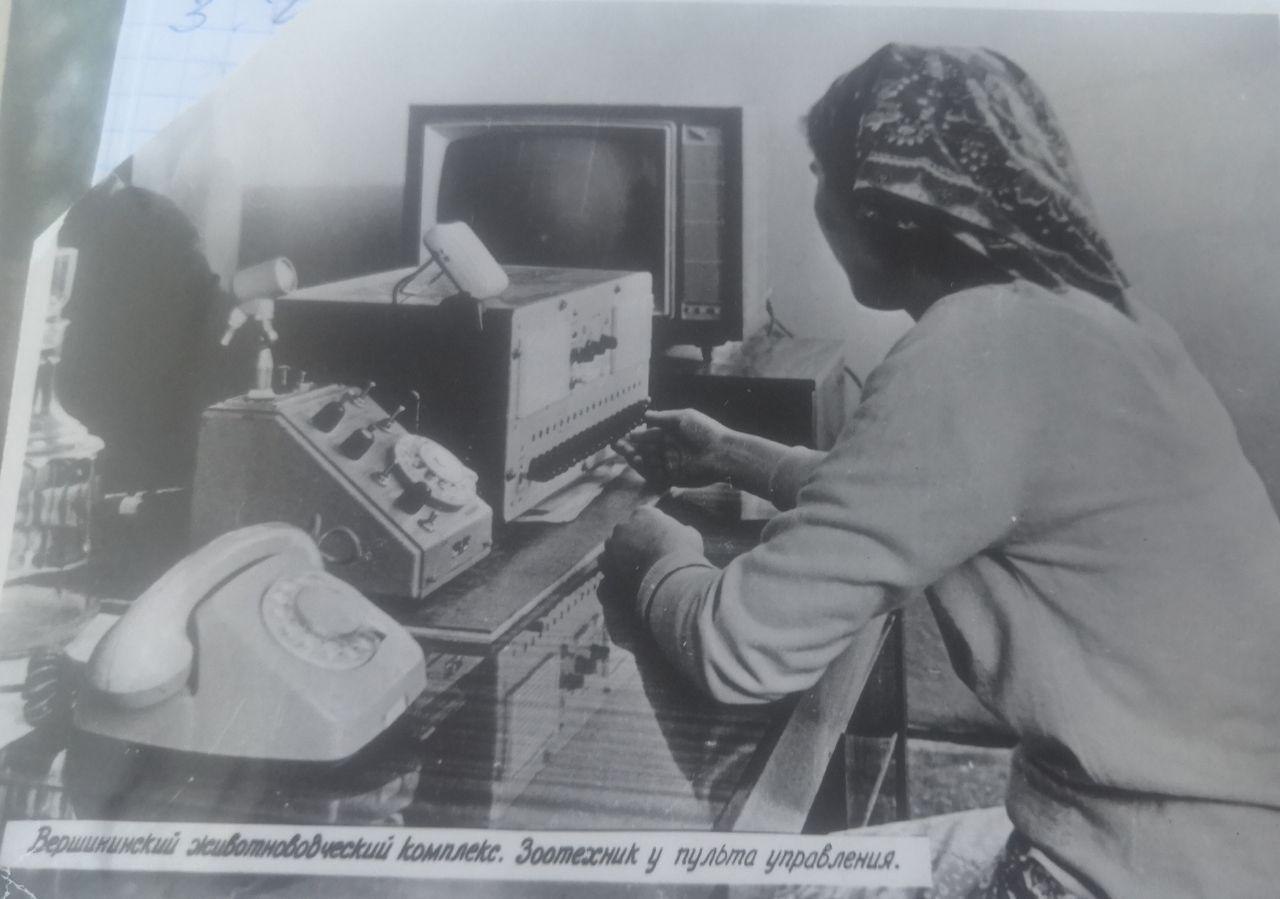

Создана центральная учетно-диспетчерская станция с применением ЭВМ.

Источник: Музей Богашевской средней школы Томского района

Для связей отделений с центральной усадьбой совхоза в Богашеве и между собой были проложены кольцевые и радиальные гравийные дороги протяженностью до 150 километров.

Источник: Музей Богашевской средней школы Томского района

На восточном холме села Богашево был заложен поселок для рабочих совхоза «Томский», получивший название Новостройка. Дома строились городского типа, со всеми удобствами: водопровод, канализация, ванны, центральное отопление. В 1965 году в домах сельских тружеников появились газовые плиты. Для специалистов были построены коттеджи.

В 1967 году осуществилась давняя мечта Бориса Никифоровича — возможность перевести сельское хозяйство на научную основу. Совхоз объединен с Томской государственной сельскохозяйственной опытной станцией. Так было создано опытно-производственное хозяйство (ОПХ).

За опытом в ОПХ приезжали делегации со всей страны. Издавались книги, брошюры и статьи о новациях в хозяйстве Сидоренко.

Источник: Музей Богашевской средней школы Томского района

Борис Никифорович за свои трудовые заслуги награжден орденами Трудового Красного Знамени и Октябрьской революции. В 1962 году он избирался депутатом Верховного Совета СССР. Ему присвоено почетное звание «Заслуженный механизатор России».

Предвыборный плакат. Источник: Государственный архив Томской области

Он рано ушел из жизни, всего в 58 лет. Дело его продолжили соратники и ученики. Леонид Анохин, новый руководитель ОПХ им. Б.Н. Сидоренко, стал впоследствии Героем Социалистического труда.

Источник: Музей Богашевской средней школы Томского района

Использованы материалы книги А.Р. Коротченко «История села Богашево» (Томск, 2017).

Прокофий Савченков. Асиновский глава

Депутат-фронтовик Прокофий Акимович Савченков не только прожил достойную жизнь сам, но и стал примером для своих детей и внуков. В облсовет он был избран в декабре 1950 года, находясь в должности председателя Асиновского райисполкома.

Прокофий Акимович Савченков

Родился Прокофий Савченков в 1913 году в Смоленской области в семье крестьянина-бедняка. Там же он жил и работал вплоть до начала Великой Отечественной войны. Окончив сельскохозяйственный техникум в 1934 году трудился агрономом, заместителем заведующего земотдела района. Отслужив два года в РККА, в 1939 году был избран секретарем Краснинского секретарем райкома ВЛКСМ, затем заведующим парткабинетом в райкоме партии.

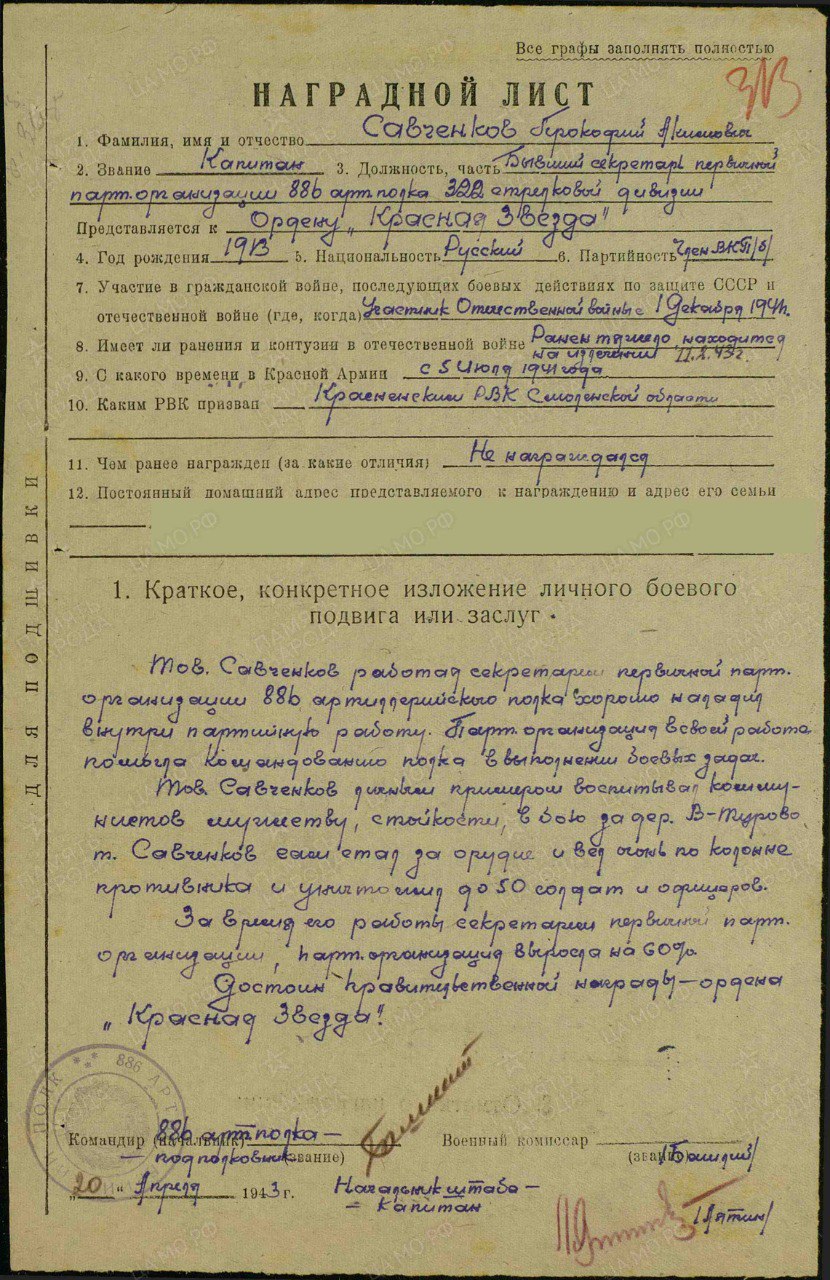

С июля 1941 года на фронте. В должности комиссара батареи 886-го артиллерийского полка 322-й стрелковой дивизии участвовал в боевых действиях под столицей, за что получил первую боевую награду — медаль «За оборону Москвы». В феврале 1943 года, будучи секретарем партбюро полка, получил тяжелое ранение — осколком перебило левую руку. В представлении к ордену Красной Звезды говорится: «Тов. Савченков личным примером воспитывал в коммунистах мужество и стойкость. В бою за дер. В-Турово тов. Савченков сам встал за орудие и вел огонь по колонне противника, уничтожив до 50 солдат и офицеров».

Наградной лист Прокофия Савченкова. Источник: портал «Память народа»

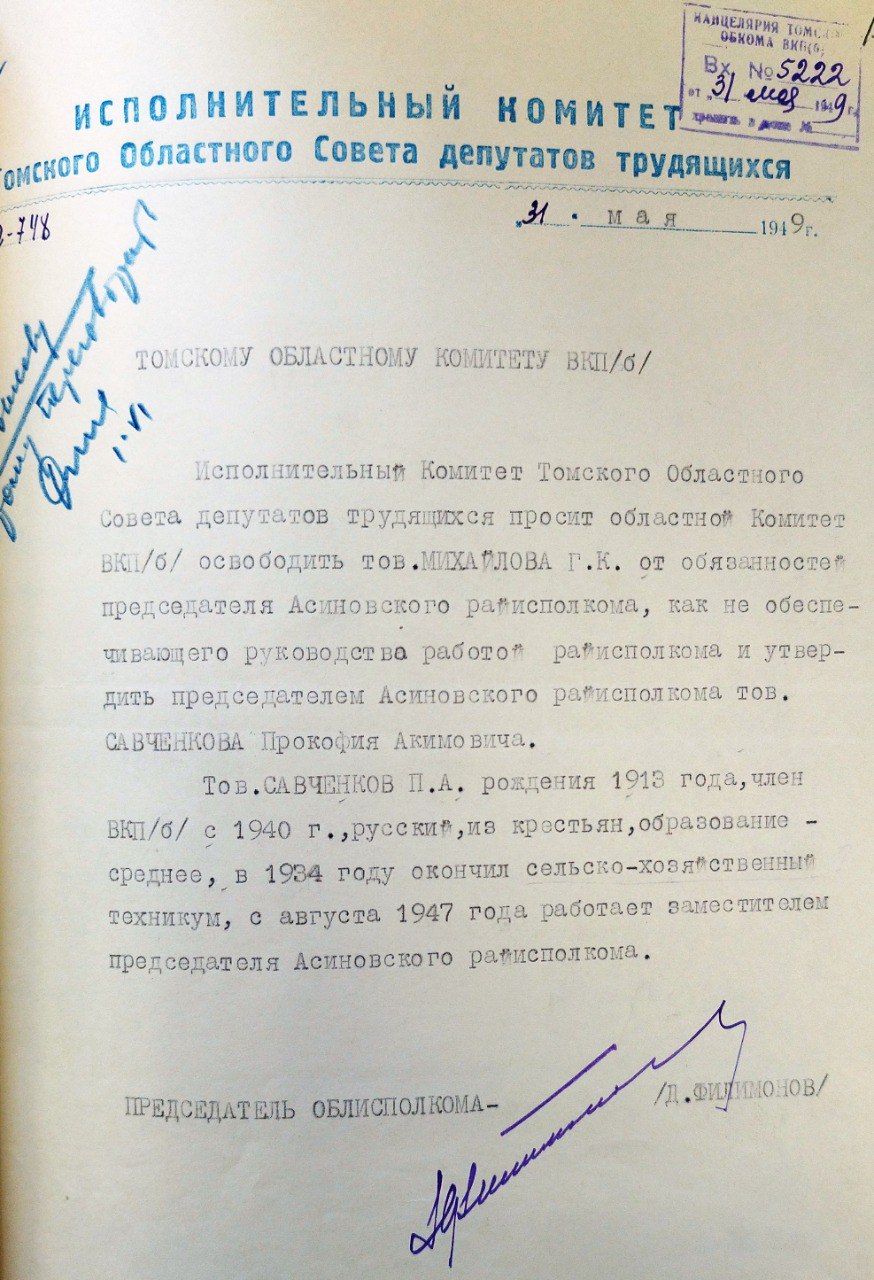

В ноябре 1944 года капитан Савченков был комиссован и приехал в Томск, где находилась в эвакуация его семья. Работал заместителем командира военизированной охраны, начальником базы госрезервов. В 1947 году Томский обком ВКП(б) направил его в Асиновский район — заместителем председателя райисполкома. В 1949-1958 годах — председатель районного исполнительного комитета, затем два года – первый секретарь Асиновского райкома КПСС. В 1961 году был направлен на хозяйственную работу, работал директором Асиновского льнозавода.

Представление на назначение П.А. Савченкова председателем Асиновского райисполкома. Источник: Государственный архив Томской области

Внук Прокофия Акимовича Сергей пошел по стопам своего героического деда. В начале 80-х годов он сам попросился направить его в Афганистан, где разворачивались военные действия. В составе 6-й парашютно-десантной роты 357-го полка 103-й Витебской воздушно-десантной дивизии участвовал во множестве боевых операций. Награжден медалью «За отвагу». Сегодня Сергей Савченков руководит патриотическим военно-спортивным центром «Разведчик» в городе Белово Кемеровской области.

Внук Сергей Савченков. Источник: газета «Образ жизни»

«За 18 лет существования центр стал школой мужества, приобрёл известность благодаря победам курсантов на соревнованиях различного уровня. Сергей Савченков гордится успехами детей. Сегодня у него 122 ученика в возрасте от 6 до 17 лет. Среди выпускников этого педагога много людей, кто связал свою жизнь со службой в армии, устроился в силовые структуры или выбрал другую профессию «в погонах»» (из газеты «Образ жизни» Асиновского района, август 2022).

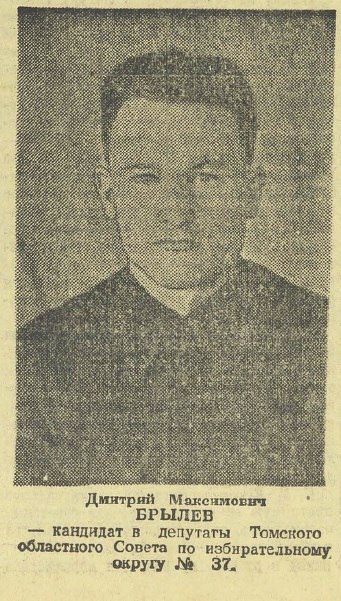

Дмитрий Брылев. Председатель сельсовета

Депутат по Турунтаевскому избирательному округу №37 Дмитрий Максимович Брылев в послевоенные годы трудился в Туганском районе Томской области (впоследствии вошел в состав Томского района).

Дмитрий Брылев, кандидат в депутаты

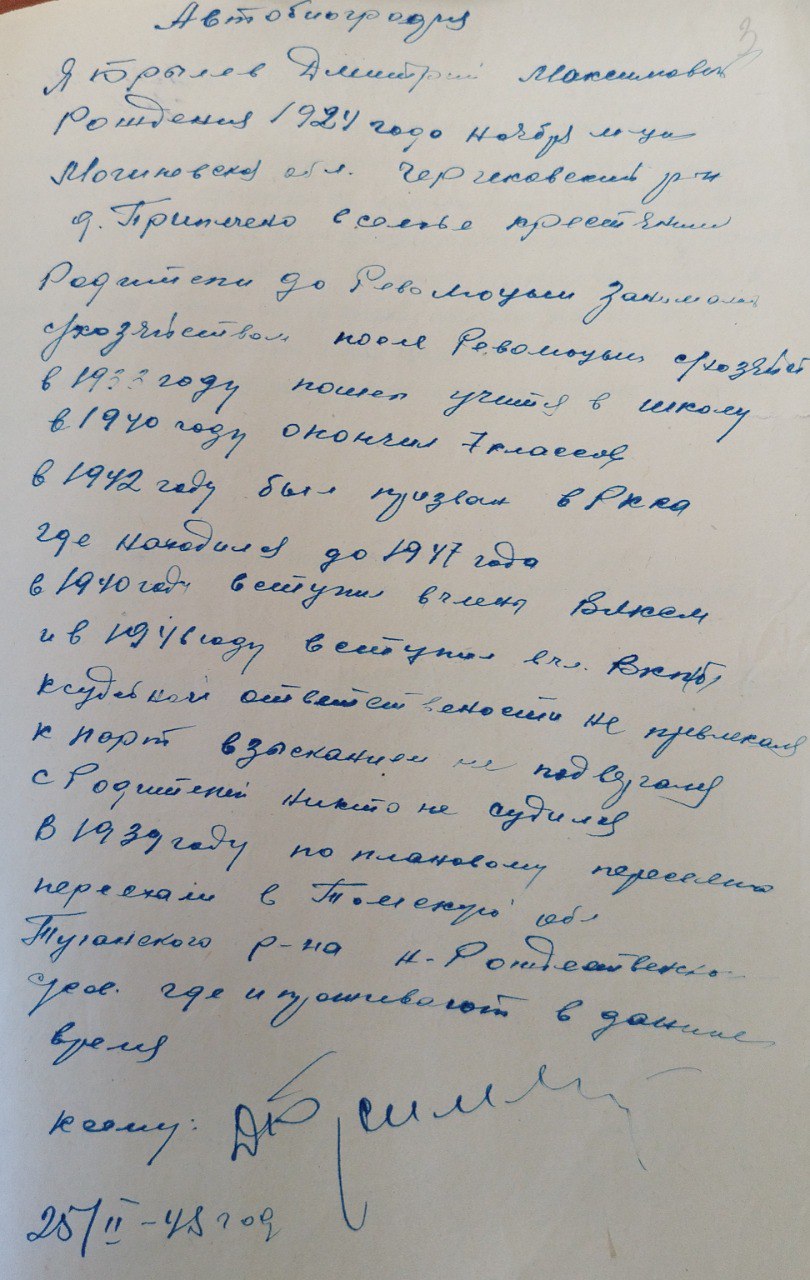

Родился в 1924 году в Могилевской области в большой крестьянской семье, у него было пять братьев, две сестры. В 1939 году родители с детьми перебрались под Томск, осев в селе Новорождественка Туганского района. Отсюда и был призван в Красную Армию, когда достиг призывного возраста в 1942 году. Служил сначала курсантом в учебном полку, с апреля 1943-го - командиром стрелкового отделения, позже помощником командира стрелкового взвода, с 46-го года был старшиной роты. Уволен в запас был только в 1947 году. Награжден медалью «За победу над Германией».

Воевал и отец Дмитрия Брылева Максим Кириллович. Младшим сержантом прошагал с боями от Сталинграда до Берлина. По его медалям можно узнать боевой путь: «За оборону Сталинграда», «За освобождение Одессы», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина».

Автобиография Д.М. Брылева. Источник: Государственный архив Томской области

После войны оба Брылевых — старший и младший работали рядом. Максим Кириллович – в колхозе в Новорождественке, Дмитрий Максимович - в Мазаловском сельсовете, затем в колхозе в Спасо-Яйском, потом снова председателем сельсовета — уже в Турунтаево.

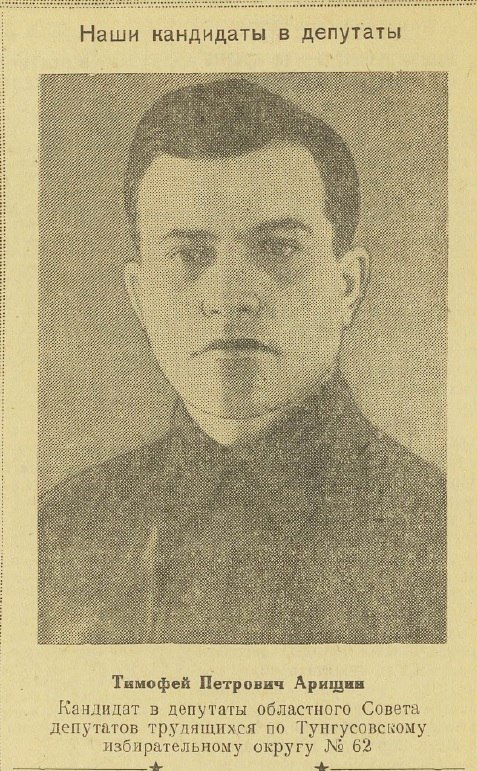

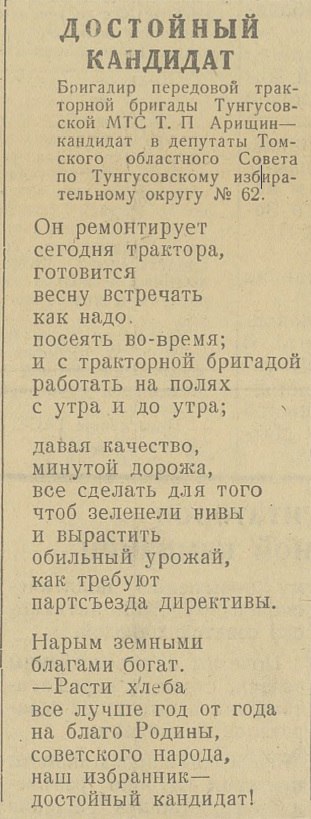

Тимофей Арищин. Знатный тракторист

Тимофей Петрович Арищин депутатом областного Совета избирался дважды — в 1950 и 1953 годах.

Тимофей Арищин. Источник: «Социалистический путь», 12 февраля 1953 г.

Родился в 1916 году в деревне Татош Молчановского района в семье крестьянина-середняка. Вместе с отцом в 1931 году вступил в колхоз «Победа». В 1939 году окончил курсы трактористов в Колпашеве.

В феврале 1942 года был призван в армию. Служить довелось недолго. В мае 1942 года он в качестве стрелка ПТР (противотанкового ружья) Тимофей Арищин принял участия в боях по защите Воронежа в ходе наступления немецких войск. 22 июня 1942 года получил тяжелое ранение в грудную клетку, левую голень, правое предплечье. На этом его непосредственное участие в войне закончилось. Но после излечения он продолжил воевать уже на трудовом фронте в тылу.

В 1943 году он стал работать бригадиром тракторной бригады в Молчановском районе. «За время работы в бригаде опытный механизатор вырастил немало квалифицированных трактористов. Его бригада из года в год перевыполняла планы тракторных работ с высоким качеством обработки полей. За свой честный, самоотверженный труд Т. П. Арищин неоднократно премировался дирекцией МТС, трижды награждался почетными грамотами Томского облисполкома и семь раз — почетными грамотами Молчановского райисполкома», — сообщала о нем районная газета «Социалистический путь».

Боевая награда — медаль «За отвагу» — «нашла» героя только в мае 1951 года, когда Тимофей Петрович уже был депутатом областного Совета. Награжден также медалями «За победу над Германией» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

Представление к награждению медалью «За отвагу». Источник: портал «Память народа»

Об уважении к знатному трактористу-фронтовику со стороны земляков свидетельствует стихотворное посвящение кандидату в депутаты Тимофею Арищину, опубликованное в районной газете:

Он ремонтирует

сегодня трактора,

готовится

весну встречать

как надо,

посеять вовремя;

и с тракторной бригадой

работать на полях

с утра н до утра,

давая качество,

минутой дорожа,

все сделать для того

чтоб зеленели нивы

и вырастить

обильный урожай,

как требуют

партсъезда директивы.

Нарым земными

благами богат.

—Расти хлеба

все лучше год от года

на благо Родины,

советского народа,

наш избранник—

достойный кандидат!

«Социалистический путь», 29 января 1953 г.

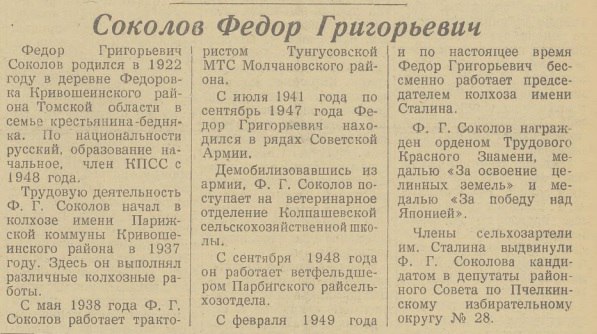

Евграф Гришаев и Федор Соколов. Из колхозов имени Сталина

Евграф Павлович Гришаев и Федор Григорьевич Соколов были избраны депутатами облсовета по разным избирательным округам. Гришаев — по Тымскому округу №85 (Каргасокский район), Соколов — по Высокоярскому № 74 (Парбигский район). Объединяет их название коллективных хозяйств, которые они возглавляли в 1950 году — оба являлись председателями колхозов имени Сталина. Для того времени — обычное дело. Колхозов имени вождя всех народов насчитывалось в Томской области не один десяток.

Евграф Гришаев родился в 1908 году в с. Ильино Каргасокского района в крестьянской семье. С 1931 года начал работать в местном колхозе «Верный путь», через пять лет сельчане выбрали его председателем коллективного хозяйства. В 1940 году стал руководителем Ильинского сельсовета, в первые годы войны работал в Каргасокском райисполкоме.

Характеристина на Е.П. Гришаева. Источник: Государственный архив Томской области

В августе 1942 года Евграф Гришаев добровольцем уходит на фронт. Служил сапером в 150-й Сибирской сталинской дивизии. В 1943 году отличился при строительстве военной дороги в Калининской области. «В тяжелых условиях весенней распутицы, в болоте и в воде, самоотверженно работал, изо дня в день перевыполняя задания и нормы на 200-300%», — говорится в представлении к награждению Евграфа Гришаева к медали «За боевые заслуги».

Памятник участникам Великой Отечественной войны в с. Тымск Каргасокского района. Источник: «Тымск - село родное»

В 1944 году получил тяжелое ранение и после излечения вернулся на родину. Гришаева вновь выбрали председателем колхоза «Верный путь». В 1946 году его выдвинули в председатели Усть-Чижапского сельсовета. В 1950 году по всей стране развернулась кампания по слиянию мелких коллективных хозяйств в более крупные. Новый колхоз, получивший имя Сталина, возглавил Евграф Павлович. Его главная контора располагалась в селе Тымск.

«Красное знамя», 29 ноября 1950 г.

Федор Соколов родом из Кривошеинского района, родился в 1922 году в д. Федоровка. В 15 лет начал работать в колхозе со звучным названием «Имени Парижской коммуны». С 1938 года — тракторист Тунгусовской МТС Молчановского района.

«Голос колхозника», 24 февраля 1959 г.

В июле 1941 года призван в действующую Красную Армию. Местом его службы в архивных документах значится: БО-4 МСБО , 89 ОМСВ 169 оад. За этими малопонятными аббревиатурами скрывается подразделение береговой обороны — 89-й отдельный местный стрелковый взвод 169-го отдельного артиллерийского дивизиона военной морской базы, расположенной в бухте Провидения на Чукотке. Именно там, на краю земли, довелось служить Федору Соколову в годы Великой Отечественной войны аж до июня 1947 года. Участвовал в боях с японцами, награжден медалью «За победу над Японией».

После демобилизации Федор Григорьевич поступил на ветеринарное отделение Колпашевской сельскохозяйственной школы, после окончания которой работал ветфельдшером Парбигского райсельхозотдела. В 1949 году избран председателем колхоза имени Сталина и трудился в этой должности, как минимум, до начала 60-х годов.

К сожалению, фотографий наших героев пока найти не удалось, поиски продолжим.

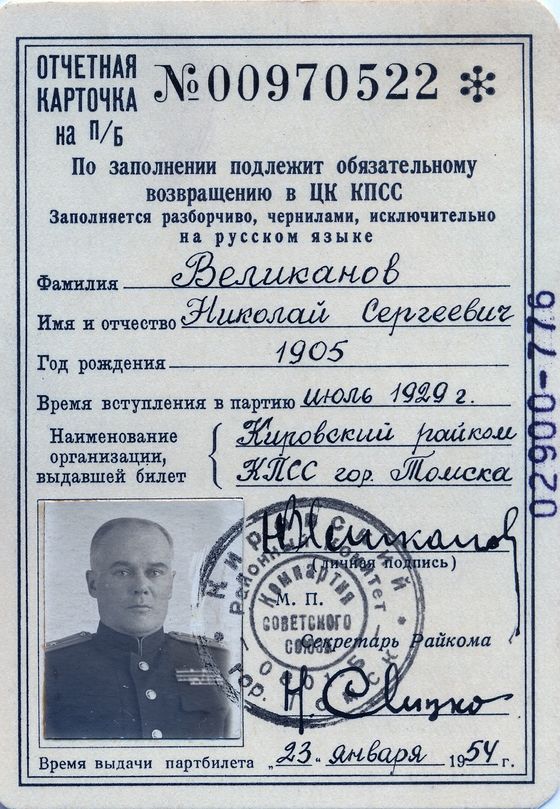

Николай Великанов. Судьба чекиста

В период избрания депутатом Томского облсовета в 1950 году Николай Сергеевич Великанов занимал высокую должность начальника управления Министерства госбезопасности страны по Томской области.

.png)

Николай Великанов, лейтенант госбезопасности. Полковник госбезопасности. Источник: Томский мемориальный музей «Следственная тюрьма НКВД»

МГБ СССР в те годы совмещало функции органов государственной безопасности, милиции, внутренних войск и даже пограничных войск. Начальник территориального управления МГБ был фигурой весьма значительной.

Николай Великанов был личностью неоднозначной. К моменту своего назначения в Томскую область он имел богатый послужной список в органах госбезопасности и контрразведке.

Родился в 1905 году в Манчжурии в семье железнодорожника. работавшего по найму на русской станции КВЖД. После революции семья перебралась в Алтайский край. Николай Великанов окончил школу 1 ступени в Бийске, затем Алтайские губернские пролетарские юридические курсы в Барнауле. С 1922 года совмещал учебу с работой в уголовном розыске в Бийском уезде. Затем некоторое время находился на комсомольской и партийной работе

С 1929 года перешел на службу в ОГПУ-НКВД. С декабря 1931 года — оперативный уполномоченный Особого отдела Томского оперативного сектора ОГПУ, с 1935 года — начальник Особого отдела Томского горотдела НКВД, лейтенант госбезопасности. В декабре 1938 года направлен в Автономную республику немцев Поволжья, где в 1941 году стал наркомом внутренних дел. После ликвидации республики в начале войны участвовал в выселении семей советских немцев в Северный Казахстан и Сибирь.

Источник: Томский мемориальный музей «Следственная тюрьма НКВД»

В сентябре 1941 года направлен в действующую армию. Служил на руководящих должностях в Особом отделе 52-й армии, которая участвовала в боях на Ленинградском и Волховском фронтах. Вместе со штабом армии в июне 1942 года прорвался из окружения. Был откомандирован в Москву, в управление особыми отделами НКВД СССР. В 1943 году ему присвоено звание подполковника госбезопасности. В том же году Великанов стал сотрудником новой спецслужбы «СМЕРШ» («Смерть шпионам»), по линии которой в мае 1943 года вновь отправлен в войска, получив назначение на должность заместителя начальника отдела контрразведки «СМЕРШ» в той же 52-й армии.

Осенью 1944 года Великанов участвовал в операциях по поддержке югославских партизан и помощи армии Тито. Участвовал в освобождении Югославии и штурме Белграда. За эту работу удостоен двух военных югославских орденов.

В конце 1944 года Николай Великанов откомандирован для контрразведовательной работы по прикрытию секретной миссии СССР на территории Италии, освобожденной от фашистов. Здесь была развернута советская база стратегической бомбардировочной авиации дальнего действия. За успешное выполнение поставленных задач награжден орденом Отечественной войны 1 степени.

После Победы Великанов служит в контрразведке на территории оккупированной Германии, затем в Венгрии. В 1946 году получил звание полковника госбезопасности. Награжден орденом Венгерской Свободы.

За период военной службы был награжден также двумя орденами Красной Звезды, орденом Красного Знамени, вторым орденом Отечественной войны 1 степени и орденом Отечественной войны 2 степени, медалями «За оборону Ленинграда», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За освобождение Белграда», «Партизану Отечественной войны».

В 1949 году после непродолжительной работы в аппарате МГБ СССР получил назначение в Томскую область. Занимается, в числе прочих вопросов, задачами по обеспечению безопасности и формирования кадрами секретного объекта, строительство которого разворачивалось в то время под Томском – будущего Сибирского химического комбината и города Северска.

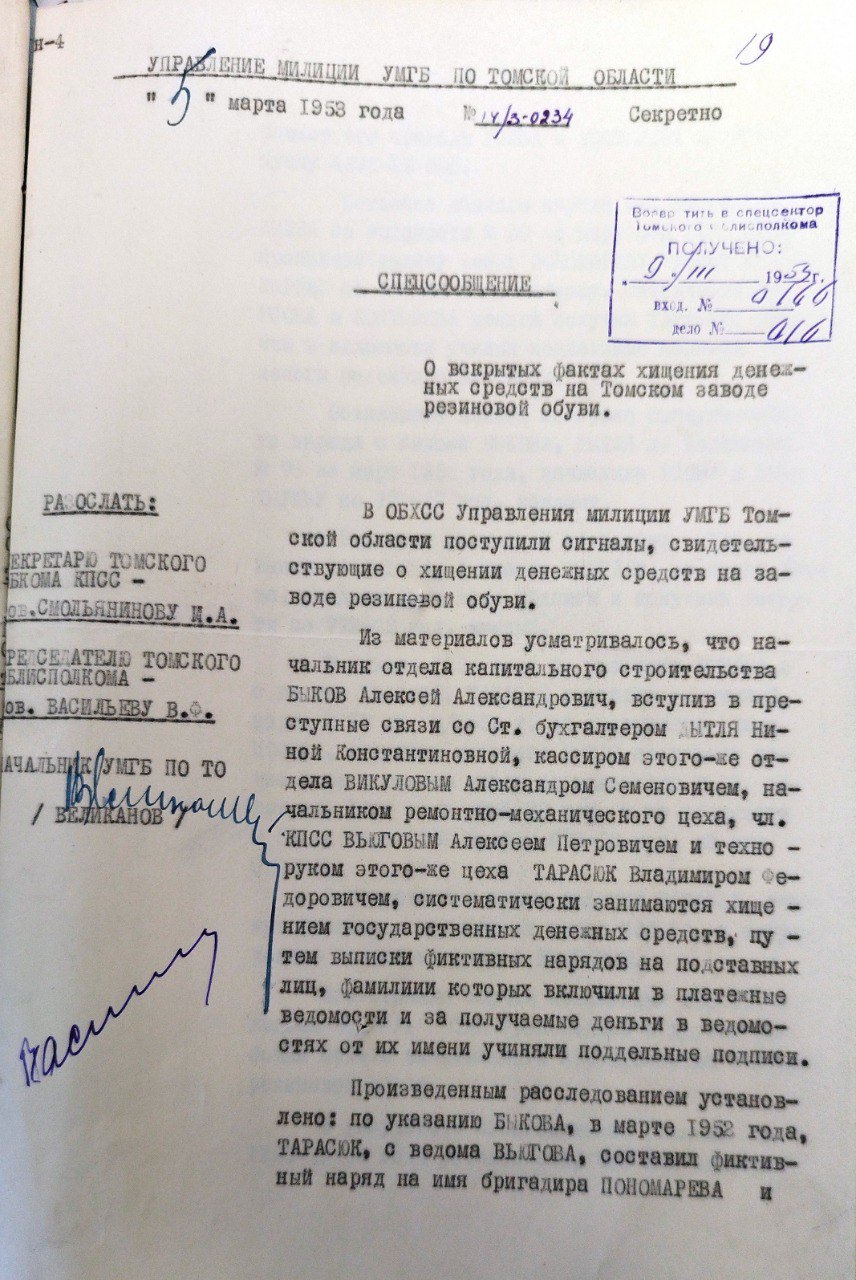

Спецсообщение в адрес Томского обкома КПСС и Томского облисполкома с подписью Н. Великанова. 1953 г. Источник: Государственный архив Томской области

В 1954 году Великанов переведен в Ригу, где назначен заместителем председателя КГБ Латвийской ССР. После увольнения в запас в 1958 году остался жить в латвийской столице.

В книге томского исследователя истории репрессий на территории Томской области Валерия Уйманова «Ликвидация и реабилитация» говорится о том, что в 60-х годах по результатам проверки, инициированной сотрудниками Томского УКГБ, за необоснованные аресты граждан, фальсификацию материалов и незаконные методы следствия в период службы в Томском управлении НКВД в 1937-1938 годах Николай Великанов был исключен из партии и лишен наград.

Тем не менее, и после этих событий Великанов остался работать в системе госбезопасности. В 1965 году он был назначен начальником спецотдела в секретном НИИ микроприборов (Рига). В 1979 году, в возрасте 74 лет, перешел на должность старшего инженера этого отдела. Погиб в августе 1981 году в атокатастрофе. Похоронен с воинскими почестями на кладбище в Риге.

Использованы материалы с сайта nkvd.tomsk.ru.

В следующей подборке — рассказ о депутатах-фронтовиках областного Совета 1953-1955 годов.

Проект «Депутаты-фронтовики» осуществляется при содействии Центра документации новейшей истории и Государственного архива Томской области.