Депутаты-фронтовики Томского областного Совета депутатов трудящихся второго созыва (1947-1950). 1 часть

Первые выборы в Томский областной Совет депутатов трудящихся состоялись 21 декабря 1947 года - спустя два с половиной года после окончания Великой Отечественной войны и через три года и четыре месяца после образования Томской области. В этот день при явке избирателей в 99,94 процента были избраны 79 депутатов. 55 человек являлись членами или кандидатами в члены ВКП(б), 24 – беспартийными. Депутатами стала 21 женщина. 26 обладателей депутатского мандата имели высшее образование, 20 – среднее, 33 – начальное.

Среди избранных депутатов 11 человек воевали на фронтах Великой Отечественной войны. Расскажем о них в нашей очередной подборке.

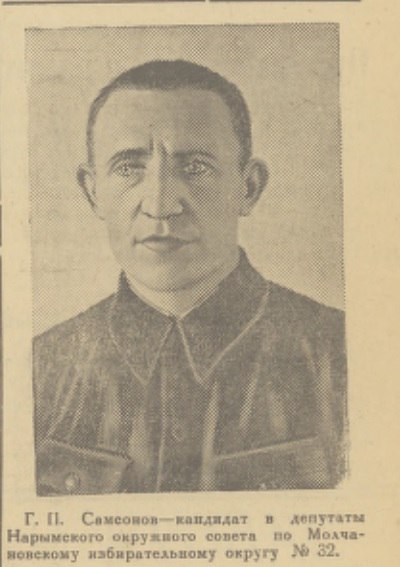

Георгий Самсонов. Редактор дивизионной газеты

Депутатом областного Совета по Старо-Короткинскому избирательному округу №47 был избран председатель Колпашевского райисполкома Георгий Петрович Самсонов.

В личном деле, хранящемся в Центре документации новейшей истории Томской области, содержатся биографические сведения о депутате-фронтовике.

Георгий Самсонов - редактор Нарымской окружной газеты

Родился Георгий Самсонов 23 апреля 1906 года в с. Калмыцкие Мысы Томской губернии (ныне Поспелихинский район Алтайского края) в семье крестьянина-середняка. В одной из своих автобиографий депутат уточняет: «В хозяйстве отца было: дом, амбар, 4 лошади, 3 коровы, 15 овец, сенокосилка, грабли, бричка. Посев до революции – 10 гектаров».

До апреля 1926 года будущий депутат жил и работал в отцовском хозяйстве. Во всех анкетах в графе «образование» значится «низшее». Окончил два класса сельской школы. Когда Георгию исполнилось 20 лет, он довольно круто поменял свою жизнь. Занялся комсомольской работой – стал сначала председателем бюро юных пионеров Поспелихинского райкома комсомола, затем секретарем райкома ВЛКСМ в Локтевском и Змеиногорском районах Сибкрая. В 1926 году стал членом ВКП(б). В 1928 году был призван в армию, после демобилизации в 1930 году снова крутой поворот – Самсонов становится журналистом. Сначала работает заместителем редактора районной газеты в Поселихе, затем редактором ряда районок Новосибирской области, включая Тегульдетскую газету. В 1938 году назначен редактором газеты Нарымского округа «Советский Север».

В 1940 году выдвинут на должность первого секретаря Чаинского райкома ВКП(б), но прослужил недолго – в августе 1941 года был снят с должности и исключен из партии «за развал работы Гришкинского детдома и скрытие социального происхождения». Позже бюро Новосибирского обкома восстановило Самсонова в ВКП(б), ограничившись выговором.

Раздача дивизионной газеты на фронте. Источник: waralbum.ru.

На фронт Георгий Самсонов ушел с поста председателя Чаинского райпотребсоюза в июле 1942 года. Служил редактором дивизионной газеты «Залп» 18-й артиллерийской дивизии прорыва в составе 2-го, а затем 1-го Белорусских фронтов.

Судя по боевым наградам, редактору «дивизионки» довелось повоевать в полном соответствии с известной песней о фронтовых журналистах: «С «лейкой» и блокнотом, а то и с пулеметом сквозь огонь и стужу мы прошли». За боевые отличия капитан Георгий Самсонов был награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I и II степеней, медалями «За оборону Ленинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина».

Наградной лист на орден Отечественной войны I степени. Портал «Память народа»

После демобилизации в 1946 году Георгий Петрович вернулся в Томскую область. Работал председателем Колпашевского райисполкома, в апреле 1950 был назначен заведующим торговым отделом Колпашевского горисполкома.

.jpg)

Георгий Самсонов - председатель Колпашевского райисполкома

.jpg)

Заметка в газете «Красное знамя« от 3 декабря 1947 г.

.png)

Характеристика на кандидата в депутаты Томского областного Совета Г.П. Самсонова. ЦДНИ ТО

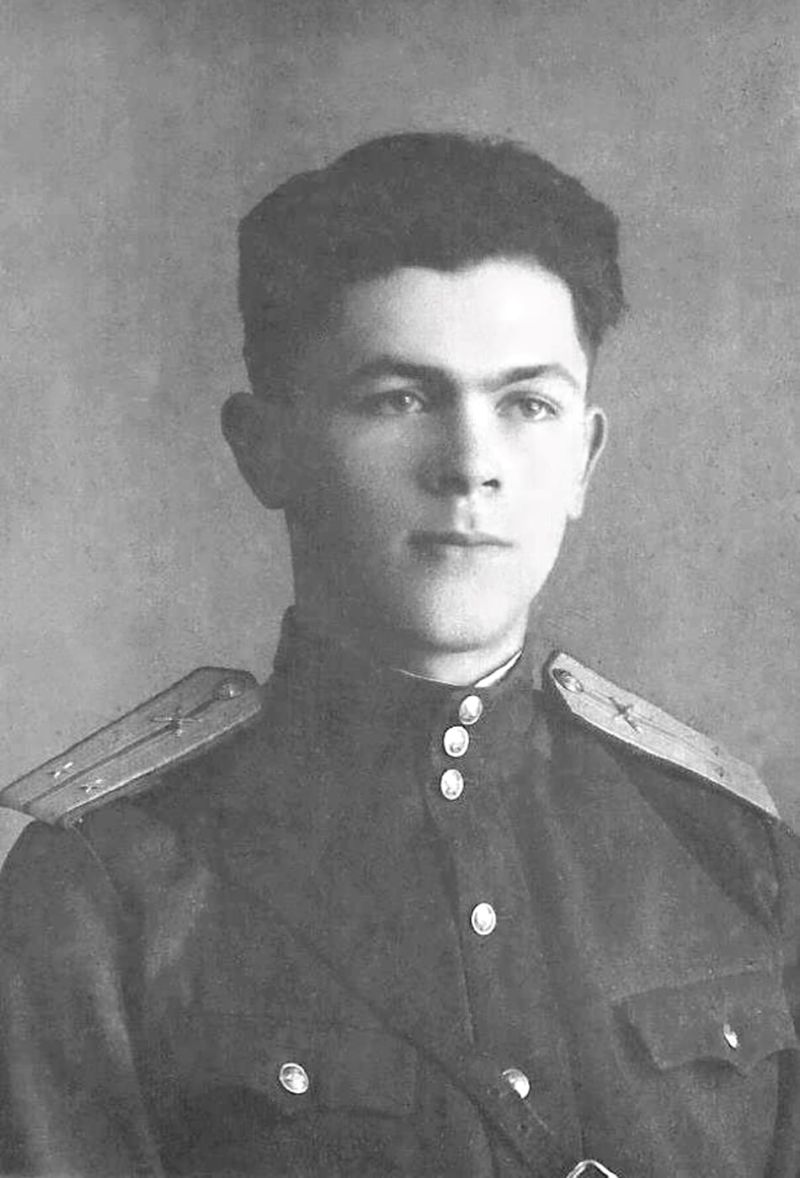

Марлен Петров. От лейтенанта до генерал-лейтенанта

Депутатом областного Совета по 19-му избирательному округу Томска стал командир батареи Томского ордена Красной Звезды Артиллерийского училища лейтенант Марлен Петров.

Лейтенант Марлен Петров, командир артиллерийской батареи

Марлен Матвеевич Петров - москвич, родился в столице 23 июня 1924 года. Окончил 1-ю Московскую артиллерийскую спецшколу, после чего поступил в 1-е Томское артучилище.

О нем уминает в своих воспоминаниях профессор Лев Пичурин (депутат Томской областной думы пятого созыва):

«Летом 1942 и 1943 годов в Томск приехали «спецы». Нет-нет, речь идет вовсе не о каких-то особо образованных высококлассных специалистах военной, промышленной и иных областей, такие тоже были, а о закрепившемся в быту самоназвании 16–18-летних мальчишек, учащихся так называемых спецшкол – средних специальных военных школ наркомата просвещения РСФСР. Они прибыли в Томское артиллерийское училище из 1-й Московской и некоторых других спецшкол для получения военного образования… Знаю чуть более семидесяти фамилий московских-томских спецов, среди них прибывшие в Томск 8 июня 1942 года Виктор Коренев и Марлен Петров. В декабре того же года они вместе с друзьями, уже офицерами, убыли на фронт. В 1949 году Герой Советского Союза Марлен Матвеевич Петров вновь оказался в ТАУ на должности командира батареи курсантов. Позднее оба они стали генералами, семь их москвичей-сокурсников – полковниками, каждый второй погиб за Родину» (Лев Пичурин. «Лейтенанткие кубари», «Советская Россия», 23 мая 2019).

В текст Льва Федоровича вкрались две ошибки. Марлен Петров, действительно, прибыл в Томск для продолжения учебы в Томском артиллерийском училище в 1942 году, но на фронт отправился не в декабре того же года, а в мае 1944-го. И Героем Советского Союза ему стать не довелось, хотя боевых наград у него было немало: два ордена Красной Звезды, орден Отечественной войны I степени, медаль «За победу над Германией». И вернулся в Томск он не в 1949-м, иначе не смог бы стать депутатом областного Совета, а в 1947-м.

Сохранилась автобиография Марлена Петрова, в которой он писал: «Война застала меня, ученика 10 класса 1-й Московской артиллерийской специальной школы, в военном лагере Сельцы Рязанской области. Осенью 1941 г. вернулся в Москву, участвовал в строительных работах по укреплению обороны города. В ноябре наша школа была эвакуирована в г.Анжеро-Судженск Кемеровской области. В 1942 г. я поступил в 1-е Томское артиллерийское училище, которое окончил по сокращенной восьмимесячной программе. В декабре 1942 г. мне было присвоено воинское звание лейтенант. Я был назначен командиром взвода курсантов 1 ТАУ. В начале 1944 г. получил ответ командования на рапорт о направлении в действующую армию. В мае 1944 я прибыл на III Прибалтийский фронт и был назначен командиром артиллерийской батареи 262-го легкого артиллерийского полка 2-й артиллерийской дивизии прорыва».

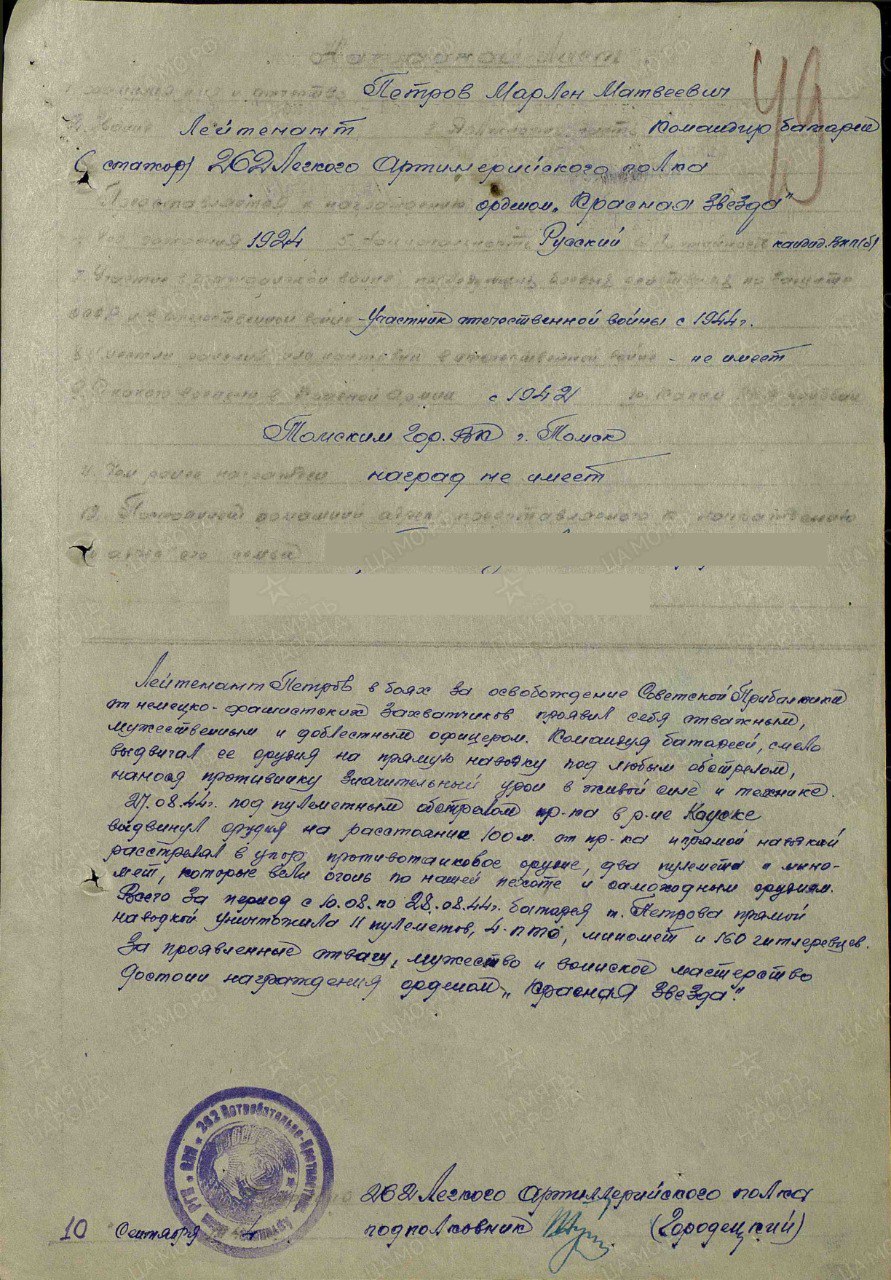

Участвовал он в освобождении Прибалтики. Неоднократно отличался в боях. О некоторых его подвигах рассказывают наградные документы из архива Министерства обороны.

Вот выдержки из наградного листа, подписанного командиром артполка в сентябре 1944 года: «Лейтенант Петров в боях за освобождение Советской Прибалтики от немецко-фашистских захватчиков проявил себя отважным, мужественным и доблестным офицером. Командуя батареей, смело выдвигал ее орудия на прямую наводку под любым обстрелом, нанося противнику значительный урон в живой силе и технике. 27.08.44 под пулеметным обстрелом противника… выдвинул орудия на расстояние 100 м. от противника и прямой наводкой обстрелял в упор противотанковое орудие, два пулемета и миномет, которые вели огонь по нашей пехоте и самоходным орудиям. Всего за период с 10.08 по 28.08.44 батарея т. Петрова прямой наводкой уничтожила 11 пулеметов, 4 ПТО (противотанковые орудия), миномет и 140 гитлеровцев. За проявленные отвагу, мужество и воинское мастерство достоин награждения орденом «Красная Звезда».

Наградной лист. Портал «Память народа»

Фронтовой путь Марлена Матвеевича оказался коротким. Уже в ноябре 1944 года его направили для продолжения службы в Томское артиллерийское училище, где он вновь стал командиром батареи курсантов.

.jpg)

Марлен Петров в звании капитана

Дальнейшая военная карьера Марлена Петрова сложилась блестяще. В 1958 году он окончил Военно-артиллерийскую инженерную академию им. Ф.Э.Дзержинского, служил в Главном ракетно-артиллерийском управлении, а с 1966 года – в Генеральном штабе Вооруженных Сил Советского Союза. К 1984 году он являлся заместителем 10-го Главного управления Генерального штаба в звании генерал-лейтенанта.

Генерал-лейтенант Марлен Петров. Источник: «Бессмертный полк. Москва»

О характере службы Марлена Матвеевича свидетельствуют многочисленные иностранные награды, полученные им в послевоенный период. Среди них чехословацкая золотая медаль «За укрепление дружбы по оружию» I степени, медаль «30-я годовщина Революционных Вооруженных сил Кубы», медаль «60 лет Вооруженным силам МНР», всего 18 иностранных правительственных наград.

.jpg)

Предвыборная заметка в газете «Красное знамя», 1947 г.

В отставку Марлен Петров ушел в 1989 году. Скончался в 2011 году.

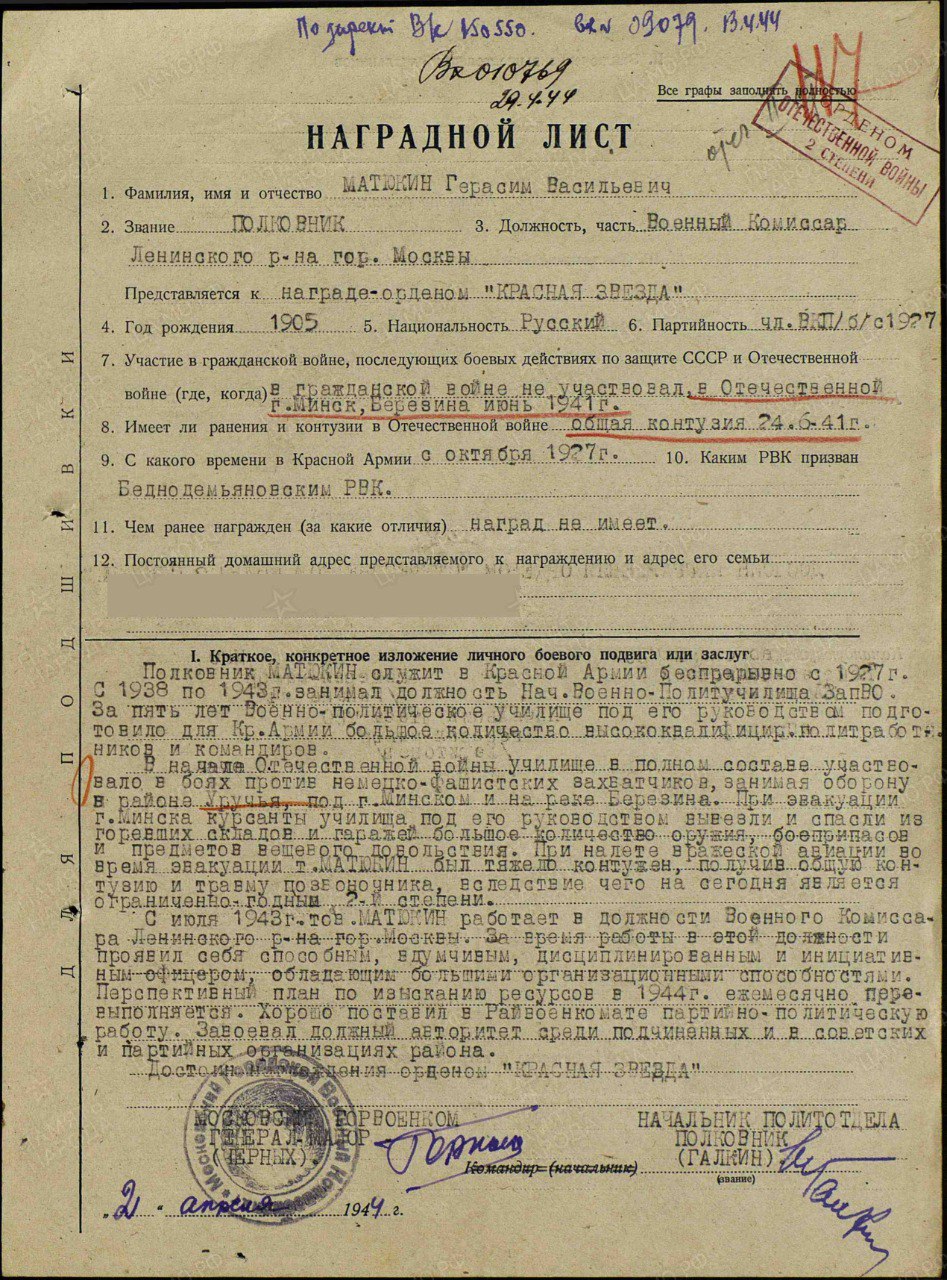

Герасим Матюкин. Облвоенком

Герасим Васильевич Матюкин - еще один кадровый офицер, ставший депутатом Томского областного Совета. 42-летний полковник Советской армии в 1946 году получил назначение на должность военного комиссара Томской области.

Томский облвоенком Герасим Матюкин. Источник: «Бессмертный полк»

К этому времени у него за плечами имелся большой послужной список. Родился Герасим Матюкин в 1905 году в Пензенской области в семье крестьянина. В 14 лет трудился рабочим на сахарном заводе, потом помощником машиниста. С 1927 года – в Красной армии. Окончил школу младших командиров в Ульяновске и Ленинградскую Политическую академию.

Великую Отечественную войну встретил в должности начальника военно-политического училища Белорусского особого военного округа. С первого для войны училище вошло в состав Западного фронта и участвовало в боях под Минском, под Смоленском и под Москвой. В 1943 году Герасима Матюкина назначили военным комиссаром одного из районов Москвы.

В представлении на награждение боевым орденом говорится о его боевом пути.

«Полковник Матюкин служит в Красной Армии беспрерывно с 1927 г. С 1938 по 1943 занимал должность начальника Военно-политического училища ЗапВО… В начале Отечественной войны училище в полном составе участвовало в боях против немецко-фашистских захватчиков, занимая оборону в районе Уручья под Минском и на реке Березина. При эвакуации Минска курсанты училища под его руководством вывезли и спасли из горевших складов и гаражей большое количество оружия, боеприпасов и предметов вещевого довольствия. При налете вражеской авиации тов. Матюкин был тяжело контужен, получив общую контузию и травму позвоночника, в следствии чего сегодня является ограниченно годным 2 степени. С июля 1943 года работает в должности Военного комиссара Ленинского района гор. Москвы».

Представление на награждение Г.В. Матюкина орденом Красной Звезды. Портал «Память народа»

За боевые заслуги Герасим Васильевич был награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени, медалью «За оборону Москвы». Уже в мирное время получил еще один орден – Красного Знамени.

В конце 1945 года полковника перевели в Томск, уже областным военкомом. В Томской области Герасим Васильевич пробыл до 1950 года, а затем продолжил службу военкомом Новосибирска. Уволен в отставку в 1952 году по болезни. Умер в 1976 году.

.jpg)

Газета «Красное знамя», 28 ноября 1947 г.

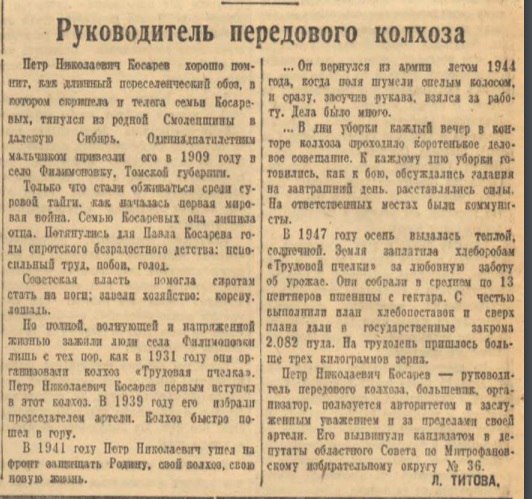

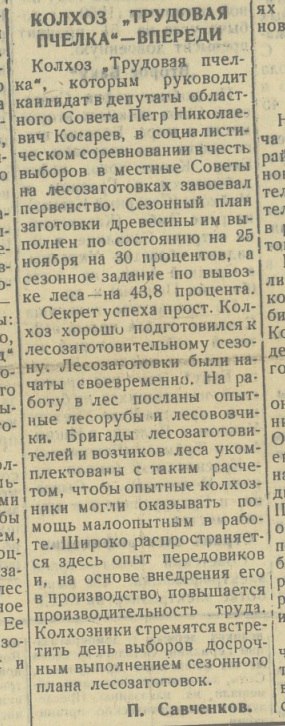

Петр Косарев из колхоза «Трудовая пчелка»

Колхоз с таким названием был образован в 1932 году в селе Филимоновка Асиновского района. Одним из первых, кто вступил в коллективное хозяйство, был представитель переселенческой крестьянской семьи Петр Николаевич Косарев. К этому времени в Филимоновке было семь дворов с населением 42 человека, из них 24 трудоспособных. В колхозе имелась паровая мельница, а к 1934 году уже своя кузница. Количество дворов увеличилось до 27, численность населения достигла 130 человек.

В 1935 году в деревне было уже четыре колхоза: «Пионер», «Авангард», «Канаш» и «Трудовая пчёлка». В Филимоновке к этому времени проживал 361 человек, в том числе 137 трудоспособных. (Край Причулымский – родина малая: сборник краеведческих материалов / [сост.: Н.И. Бухарова. - 2014].

В 1939 году односельчане избрали Петра Косарева председателем колхоза. А в 1941 году он ушел на фронт. Вернулся летом 1944-го и, как пишет газета «Красное знамя» в предвыборной заметке, «сразу, засучив рукава, взялся за работу».

«Красное знамя», 19 декабря 1947 г.

В 1947 году колхозники «Трудовая пчелки» собрали неплохой по тем временам урожай – по 13 центнеров пшеницы с гектара. Сверх плана сдали в закрома государства свыше 2 тысяч пудов. «На трудодень пришлось больше трех килограммов зерна», - сообщала газета. И на лесозаготовках колхоз тоже отличился. Потому, наверное, и выбрали кандидатуру Косарева в качестве возможного депутата облсовета.

«Причулымская правда», 28 ноября 1947 г.

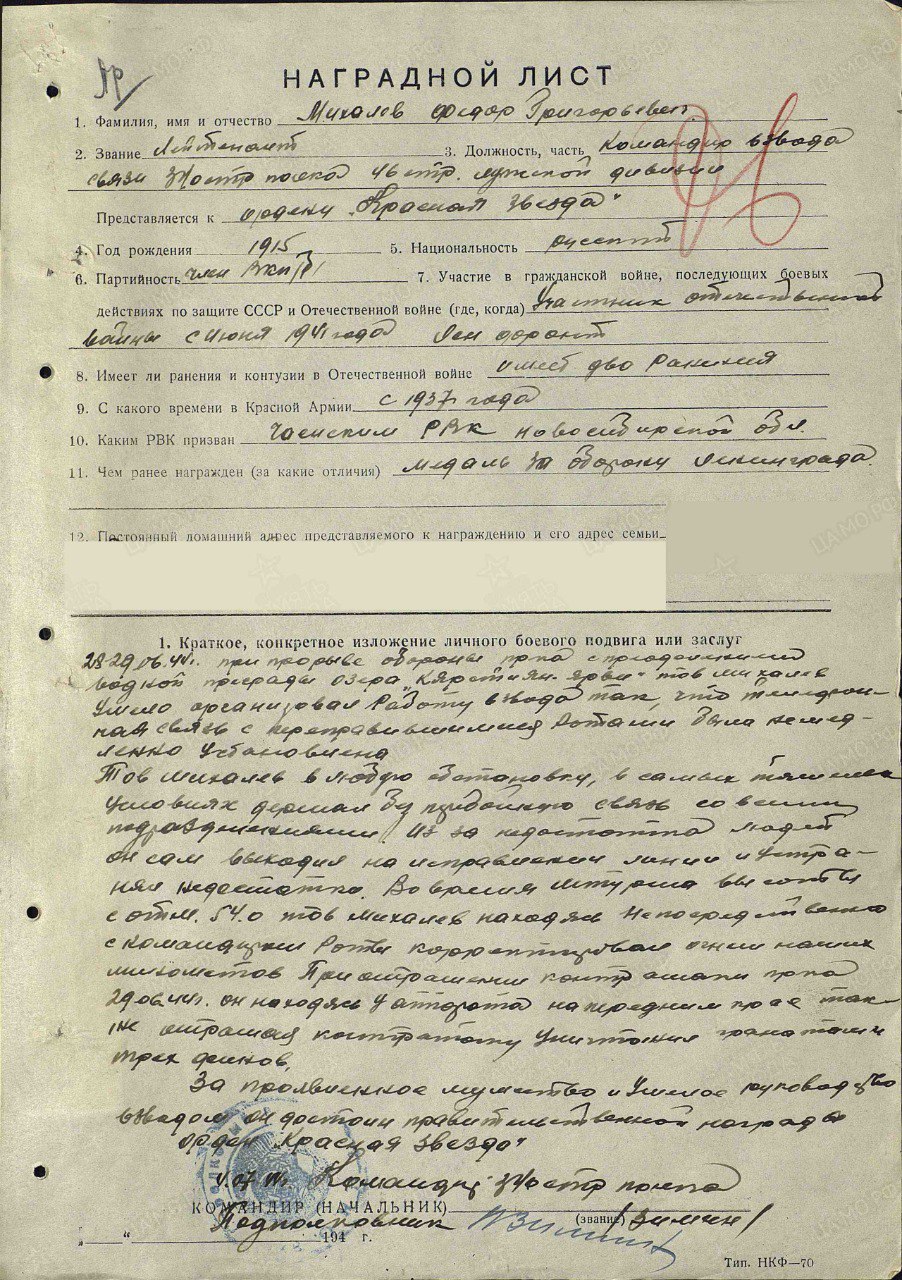

Федор Михалев. Председатель сельсовета

Депутат областного Совета Федор Григорьевич Михалев, избранный по Подгорнскому округу №67, что в Чаинском районе, родился там же, на чаинской земле, 15 апреля 1915 года в поселке Прорва в семье крестьянина-бедняка. Его жизнь – тот случай, когда «где родился, там и пригодился».

Федор Михалев

По окончании пяти классов Гришкинской школы он работал в хозяйстве отца, а в 1931 году вместе с родителями вступил в члены организовавшегося колхоза. Через год его направляют на работу заведующим сырьевой базой Чаинского сельпо. Отсюда в 1937 году он был призван в ряды Красной Армии.

Армейская школа стала для него дополнительной образовательной площадкой. Федор Михалев окончил одногодичную полковую школу, командовал отделением, работал начальником радиостанции. В 1940 году после демобилизации он вернулся на Родину, и почти сразу был избран председателем колхоза «Молот».

Когда началась Великая Отечественная война, Федор Григорьевич в числе первых добровольцев ушел на фронт. Командовал минометным взводом, учился в Череповецком пехотном училище, служил старшиной роты в героическом Ленинграде, а с 1944 по 1946 год командовал взводом связи в звании старшего лейтенанта.

За образцовое выполнение заданий командования на фронте награжден орденом Отечественной войны I степени, двумя орденами Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Ленинграда», «За взятие Кенигсберга».

Наградной лист на Ф. Михалева

Из послужного списка известно, что служил он в 320-м стрелковом полку 11-й стрелковой дивизии, участвовал в прорыве блокады Ленинграда, освобождении Прибалтики и взятии столицы Восточной Пруссии.

После возвращения в родной район его избрали председателем Гришкинского сельского Совета. В заметке в газете «Красное знамя», рассказывающей о кандидате в депутаты областного Совета, говорится: «На этом поприще тов. Михалев показал себя неутомимым работником. Высокая дисциплинированность, принципиальность, требовательность к себе и другим, чуткое и внимательное отношение к людям — вот качества, отличающие тов. Михалева на любой работе. Руководимый им сельсовет скоро вышел в число передовых сельсоветов в Томской области. В 1947 году трудящиеся Чаинского райана оказали высокое доверие тов. Михалеву, избрав его депутатом Томского Областного Совета. Это доверие тов. Михалев с честью оправдал».

.jpg)

Заметка в газете «Красное знамя», 12 декабря 1950 г.

В 1950 году колхозники укрупненной сельхозартели имени Молотова Чаинского района избрали Федора Михалева председателем своего правления. В том же году его вновь выдвинули в депутаты областного Совета.

Продолжение следует.

Проект «Депутаты-фронтовики» осуществляется при содействии Центра документации новейшей истории и Государственного архива Томской области.